Rodrigo Éker's Blog

September 11, 2025

Diario de escritura 13: Por qué ningún escritor puede escribir sin leer

Cada cierto tiempo, reaparece una pregunta que parece dividir a los autores nóveles: ¿es posible escribir sin leer? En un mundo donde muchos sueñan con ser escritores, es muy grande caer en la tentación de pensar que basta con la inspiración para crear una obra maestra.

Sin embargo, la literatura es un oficio más complejo: no se trata de vomitar frases sobre una página, sino de construir mundos verosímiles, dar voz a personajes realistas, encontrar un ritmo que sostenga la narración y lograr, ante todas las cosas, cohesión en el material.

La lectura no es un pasatiempo accesorio en dicho proceso, sino el cimiento mismo del arte de escribir. Leer implica absorber siglos enteros de lenguaje artístico, estilos frescos y originales y estructuras que irán moldeando nuestra propia voz.

Escribir sin leer es como pretender tocar el piano sin haber escuchado jamás una melodía. Uno puede intentarlo, pero lo que obtendrá es un absurdo balbuceo sin sustancia. Quien lee atentamente, en cambio, aprenderá a escuchar las cadencias del idioma, a reconocer los silencios y las intensidades y a descubrir cómo una historia es capaz de cobrar vida propia.

La lectura como fuente de aprendizajeLa lectura nos enseña, a veces sin que nos demos cuenta, cómo se construye verdaderamente un relato. Al recorrer las páginas de una novela, un cuento o un poema, absorberemos lecciones implícitas sobre el ritmo narrativo, la tensión dramática y la construcción de imágenes. El diálogo fluido y natural de las novelas de Jane Austen, las descripciones minuciosas de Gustave Flaubert, o la densidad poética de Virginia Woolf, son capaces de excitar nuestra sensibilidad literaria sin que nos demos cuenta.

A diferencia de un taller o una clase académica, la lectura solitaria no nos impone reglas, sino que nos muestra un mundo infinito de posibilidades. Cada libro abre un universo estilístico en el que un escritor en formación puede aprender lo que funciona, lo que emociona y lo que incomoda. Incluso los textos que consideramos de mala calidad cumplen una función: nos enseñan qué nos conviene evitar a toda costa. La lectura se convertirá así en una forma de aprendizaje invisible, más eficaz que cualquier manual, debido a su carácter experiencial en que nos sumergimos directamente al momento de abrir un libro.

El arte del diálogo y el estudio de personajesUno de los elementos más difíciles de dominar de la narrativa es el diálogo. ¿Cómo hacer que los personajes hablen como personas reales sin sonar acartonadas? ¿Cómo lograr que cada voz tenga su personalidad propia? La respuesta está en la lectura asidua. Quien ha consumido piezas literarias de distintas épocas habrá oído multitud de voces: desde los parlamentos teatrales de Shakespeare, pasando por las conversaciones íntimas de Leo Tolstoi y llegando a los diálogos simbólicos de Ernest Hemingway. Sólo introduciéndonos a estos y muchos otros autores podremos descubrir qué constituye una buena conversación escrita y qué no.

Leer nos enseña que un buen diálogo no siempre dice todo lo que los personajes piensan; muchas veces, lo más importante se oculta entre líneas, en el subtexto de la conversación. También nos revela cómo el lenguaje cambia con los siglos y con las sociedades, y cómo la escritura puede reflejar esas transformaciones. Un escritor que no lee carece de ese abanico de matices, y su diálogo corre el riesgo de sonar plano y estereotipado.

La búsqueda de ritmo y musicalidad

La búsqueda de ritmo y musicalidadToda narración, desde la más sencilla a la más compleja, necesita un sentido preciso del ritmo. Éste es el que mantiene al lector atrapado en nuestras páginas, envolviéndolo en la adrenalina de la novela. Se trata de una cualidad que no se enseña como una lista de reglas, sino que se absorbe leyendo. Basta con abrir Madame Bovary para sentir cómo la prosa de Flaubert oscila entre el detalle minucioso y el dramatismo más voraz. O escuchar cómo el flujo de conciencia de James Joyce o de Virginia Woolf transforma el lenguaje en música lírica.

Siguiendo con la metáfora musical, podríamos afirmar que la lectura constante afina el oído interno del escritor. Al leer, descubrimos cuándo una frase es demasiado larga, cuándo es necesario introducir una pausa y cuándo un párrafo debe ser eliminado para mantener la tensión. También aprenderemos a jugar con el estilo y el sentido de ambientación. Sin esa guía interior que absorbemos con la lectura, la escritura corre el riesgo de ser monótona, incapaz de sostener la atención de nuestro lector. La musicalidad de la prosa, esa cadencia que distingue a un buen narrador, sólo se cultiva exponiéndonos a nuevas historias.

Los clásicos como estándar de excelenciaMás allá de que todo libro puede enseñarnos algo, es en los clásicos donde encontraremos la formación más sólida. No se trata de mirar superficialmente con admiración a la tradición, sino de reconocer que las obras que han resistido el paso del tiempo lo han hecho porque contienen destrezas narrativas, estilísticas y temáticas que siguen vigentes. Leer a Cervantes, a Tolstoi, a Austen o a Shelley es enfrentarse con genios que, desde hace siglos, nos muestran cómo se construye un personaje inolvidable o una trama trascendental.

Los clásicos también nos recuerdan que escribir nos pone en constante diálogo con nuestra condición humana. Tratan temas universales que nos conmueven todo el tiempo: el amor, la ambición, la soledad y la muerte. Al impregnarnos de clásicos, aprenderemos que la literatura no es un mero entretenimiento, sino una forma de comprender la vida. Incorporar clásicos en nuestras lecturas fortalecerá nuestra voz interior.

La práctica hace al maestroLa lectura en sí misma no nos convierte en escritores. Escribir con frecuencia y enfrentarse a la página en blanco con la mayor energía posible, sigue siendo imprescindible. Dicha práctica sería estéril sin la lectura que la acompaña. Leer nos da horizontes y modelos de referencia. Nos muestra lo que es posible, nos señala los límites y nos invita a traspasarlos. El escritor que escribe sin leer -y créanme que he conocido a unos cuantos-, corre el riesgo de caer una y otra vez en sus propios clichés, sin la lucidez para notar lo repetitivo de su arte.

El lector asiduo, en cambio, podrá eventualmente superar sus propias limitaciones. Cada libro que pasa por sus manos enriquecerá su caja de herramientas literarias. Leer y escribir son actos complementarios, indivisibles, que conforman un sistema literario cuyo funcionamiento permanente crearán un artista de talento.

Sin biblioteca no existe la creación literaria¿Se puede, entonces, escribir sin leer? En cuanto a posibilidades, cada uno tiene la capacidad de hacer lo que desee, en el mismo sentido en que se puede cantar sin haber escuchado música. Pero el resultado será limitado, burdo y superficial. Para escribir bien, para construir literatura -en el mejor sentido de la palabra-, la lectura es imprescindible. La condición básica para convertirse en escritor es la lectura. Es el paso inicial, el punto de partida, el combustible que da vida a la creación artística.

Un escritor que se alimenta de libros —sobre todo de aquellos que han demostrado su valor a lo largo del tiempo— desarrollará una sensibilidad única e inimitable. Aprenderá a escuchar las voces del pasado, a reconocer las formas de la belleza y a asimilar un sentido instintivo de estructura narrativa. Y en ese proceso descubrirá su propia voz. El talento, como todas las cosas en la vida, debe ser cultivado con disciplina, práctica y mejora continua.

La lectura nos recuerda que no estamos solos, que cada palabra que ponemos sobre el papel tiene raíces que nos preceden. Escribir es abrir nuevos mundos, crear nuevas realidades, enfrentar con el escudo de nuestra imaginación aquello que desconocemos. Los autores más talentosos de todos los tiempos tomaron lo que existía y lo transformaron en algo novedoso e innovador. Pero sólo a través de la lectura seremos capaces de conocer ese material que constituye los cimientos del arte creativo. Negarnos a hacerlo significa vestir burdamente la corona de la impotencia y la mediocridad.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

September 4, 2025

Fausto y el pacto con el diablo contemporáneo

Cuando pensamos en la idea de "vender el alma al diablo", la imagen que inevitablemente viene a nuestra mente es la de Fausto, aquel torturado hombre que, insatisfecho con los límites de la vida humana, firmó un contrato con Mefistófeles para obtener conocimiento y placer renunciando a su salvación eterna.

La leyenda, rescatada y promovida por Johann Wolfgang von Goethe en el siglo XIX, no ha perdido vigencia, sino que continúa siendo una metáfora del caro precio del deseo y de la ambición desmedida. En un mundo actual donde la fama es efímera y el éxito se mide con métricas, el concepto del pacto fáustico nos interpela más que nunca, La verdadera pregunta no es si estamos dispuestos a vender el alma, sino qué entendemos por alma en los tiempos modernos.

Un poeta de influencia universalJohann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ocupa un lugar central en la literatura universal. Poeta, dramaturgo, novelista, científico y estadista, fue una de las figuras más influyentes del Romanticismo alemán (antes de que éste se formara como tal, cuando aún pertenecía al movimiento Sturm und Drang). Su obra transita desde la prosa hasta el tratado científico, y nos recuerda su capacidad de explorar los dilemas esenciales de la condición humana: la fugacidad del tiempo, la búsqueda del sentido, la tensión entre la Razón y el deseo.

Entre sus muchos textos, Fausto es el más recordado de su producción, y se lo estudia actualmente como una de las construcciones literarias más poderosas de Occidente. En esta breve obra de teatro en dos actos, Goethe volcó no solo su talento poético, sino también sus reflexiones filosóficas, su fascinación por la Ciencia y su inquietud espiritual. Fausto, como personaje, es una metáfora de la modernidad de su tiempo: el hombre insatisfecho que lo sacrificaría todo por una chispa más de conocimiento, de experiencia y de poder.

El dilema entre conocimiento y perdiciónLa obra se divide en dos partes, escritas a lo largo de más de veinte años. En la primera, Goethe presenta a Heinrich Fausto, un erudito que, pese a dominar múltiples disciplinas, se siente vacío y frustrado ante los límites del conocimiento humano. Su ansia de totalidad lo empuja al pacto con Mefistófeles, encarnación del diablo, quien le promete placer y conocimiento a cambio de su alma, si es que alguna vez llega a sentirse plenamente satisfecho. Fausto acepta y su vida da un repentino giro: el enamoramiento y la tragedia de Margarita, la búsqueda de goces mundanos, la tensión entre lo terrenal y lo espiritual. Todo se dirige, sigilosamente, hacia su propia perdición.

La segunda parte, mucho más alegórica e infinitamente más compleja, amplía el horizonte de la historia hacia la política, el arte, la economía y la filosofía, convirtiendo al protagonista en una especie de explorador del Ser humano. El pacto se vuelve aquí una metáfora de la búsqueda moderna: nunca hay reposo ni hay satisfacción completa. Goethe sugiere que el destino del Hombre es ese impulso inacabable hacia obtener más, aunque implique pérdida, destrucción o condena.

¿De dónde vino la figura de Fausto?Antes de Goethe, la Leyenda de Fausto ya circulaba en Europa. Inspirada en la figura real de Johann Georg Faust, un médico y alquimista del siglo XVI acusado de nigromancia, la historia se fue transmitiendo a través de panfletos y cuentos populares. El relato básico era sencillo: un hombre ambicioso, insatisfecho con los límites humanos, que recurrió al diablo para obtener conocimiento y placeres mundanos, firmando un contrato que le aseguró poder a cambio de su alma. Fuertemente anclada en la superstición cristiana, la historia se arraigó fuertemente en el imaginario cultural alemán.

El mito condensó la tensión renacentista entre la fe y la Razón y entre el ansia de dominio humano y el temor a la transgresión. Con la versión de Goethe, sin embargo, el mito se elevó a una dimensión filosófica: dejó de ser una mera advertencia moral contra la soberbia herética y se convirtió en una metáfora del deseo humano de trascender a las limitaciones físicas. Desde entonces, hablar de un “pacto fáustico” no solo remite a la leyenda, sino también a los peligros del accionar humano: el costo de los logros, el precio del progreso y la ambigüedad de toda conquista sustancial.

Siglos de influencias culturalesLa existencia de Fausto en las artes escénicas y musicales fue omnipresente. Apenas publicada la obra de Goethe, distintos dramaturgos comenzaron a adaptarla en obras propias, simplificando o transformando su compleja estructura. El mito se volvió especialmente fértil en la música: Charles Gounod estrenó en 1859 su ópera Fausto, quizá la versión musical más célebre, centrada en la historia de Margarita. También se adaptó en la obra Mefistófeles (1868) de Arrigo Boito, que exploró las tensiones metafísicas de su protagonista con enorme lirismo.

En la música de conciertos, Franz Liszt compuso su Sinfonía Fausto (1857), una obra que traduce en música las figuras de Fausto, Margarita y Mefistófeles, revelando la plasticidad del mito en manos de uno de los más talentosos compositores del Romanticismo. Incluso en el siglo XX, compositores como Igor Stravinsky o Alfred Schnittke retomaron la figura, el primero participando del concierto homenaje al autor y el segundo con una cantata inspirada en él, mostrando que la historia del pacto diabólico seguía siendo una metáfora potente para la época de guerras y avances tecnológicos.

El teatro, por su parte, convirtió a Fausto en un clásico universal. Cada cultura ha reinterpretado el mito desde su propia sensibilidad, ya sea para criticar la modernidad, la política o los excesos del racionalismo, y continúa representándose y leyéndose con asiduidad.

Versiones actualizadas de FaustoEl mito fáustico se replicó en buena parte de la literatura moderna. Entre las reescrituras más célebres se encuentra Doktor Faustus (1947) de Thomas Mann, donde el pacto con el diablo se traslada al terreno de la música. El protagonista, Adrian Leverkühn, es un compositor que sacrifica su vida emocional a cambio de una genialidad creadora que lleva la innovación al campo de la épica. Haciendo referencias veladas a los compositores Igor Stravinsky y Arnold Schoenberg (en quienes Mann se inspiró y a quienes utilizó de consulto mientras la escribía), el libro es una crítica a toda la modernidad artística de su tiempo. La novela se convierte, además, en una extensa alegoría de la Alemania nazi: un país que vendió su alma al diablo a cambio de un poder efímero. Y describe, con gran brutalidad filosófica, el proceso de degeneración total de la cultura alemana.

También Mikhail Bulgákov, en su célebre El maestro y Margarita (publicada póstumamente en 1967), imaginó la figura de Mefistófeles en clave satírica, situando al diablo en la Moscú soviética como ícono de la degeneración comunista. Allí, el pacto ya no era sólo personal, sino también colectivo: la corrupción de una sociedad entera producido por ideas nefastas.

Podemos encontrar ecos de Fausto en Oscar Wilde, cuyo Retrato de Dorian Gray ofrece una variante estética: vender el alma para conservar la belleza. O incluso un antecesor en Christopher Marlowe, cuyo Doctor Faustus (1592) sigue siendo una de las versiones más crudas de la ambición desmedida. La persistencia del mito muestra su capacidad para adaptarse a cada época, haciéndonos reflexionar sobre qué precio estamos dispuestos a pagar por aquello que más deseamos.

Una historia para los tiempos que correnHablar de Fausto, en la actualidad, no significa necesariamente invocar al demonio, sino reflexionar sobre los compromisos que aceptamos para alcanzar éxito, poder o fama. En un mundo dominado por la exposición constante, la metáfora adquiere un brillo renovado: cada like, cada seguidor, cada segundo de viralidad puede ser visto como una moneda de intercambio para nuestros más íntimos deseos.

La fama instantánea y efímera, amplificada por las redes sociales, nos retrotrae a la ilusión falsa que contiene la leyenda: una promesa de plenitud que nunca se cumple, que exige siempre más exposición, más sacrificios y más concesiones ante el resto de la sociedad. Y lo que se gana, muchas veces, tiende a ser vacío.

La leyenda nos deja una enseñanza ineludible: no todo vale para conquistar nuestras ambiciones personales. El verdadero desafío no es alcanzar fama o éxito a cualquier precio, sino mantener la integridad, el sentido de lo humano y la fidelidad a uno mismo. Porque lo que nos da valor como personas no es solamente cuán lejos llegamos en la vida, sino la manera que resistimos a la degradación de las tentaciones vacuas. En eso, al menos, Goethe continúa más vigente que nunca.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

August 28, 2025

El jardín como espacio siniestro en la literatura

La creación de jardines, aquel método ancestral para domesticar la naturaleza de manera estética, desde sus orígenes culturales, ha tenido múltiples significaciones a lo largo de los siglos. Por un lado, simboliza el orden humano impuesto sobre la naturaleza: los árboles recortados a voluntad, los senderos trazados con precisión, las flores organizadas en pintorescas combinaciones de colores. Es, en apariencia, un lugar de descanso y contemplación.

Pero también puede ser un escenario para el misterio y lo desconocido. Un jardín tiende a ocultar aquello que se aparta de la vista: senderos torcidos que llevan a rincones sombríos, raíces que destruyen los cimientos de la tierra, muros de hiedra que esconden lo que yace detrás. La literatura, especialmente la narrativa, ha sabido explotar esta ambigüedad: el jardín ha sido para los escritores un constante símbolo de lo reprimido, donde lo secreto y lo siniestro subyacen debajo de una máscara de apacibilidad.

El uso de jardines en la literatura góticaEn la literatura gótica tradicional, los jardines tienden funcionar como umbrales, escenarios reflexivos en los que un protagonista advierte la fisura entre la realidad cotidiana y el horror oculto. Daphne du Maurier lo inmortalizó en su novela cumbre, Rebecca (1938), donde el famoso jardín de la mansión de Manderley —cubierto de rododendros rojos que se esparcían como manchas de sangre— refleja la persistencia del fantasma de la esposa muerta. Allí, lo bello se convierte en advertencia: aquellas flores exuberantes que deberían alegrar oprimen y asfixian en lugar de liberar. Tan poderoso es el símbolo, que muchas ediciones en inglés de la novela incluyen a dichas flores en su portada.

Algo similar encontramos en La sangre del vampiro (1897) de Florence Marryat, una novela poco recordada, donde un jardín en decadencia se convierte en el espejo de una casa habitada por secretos familiares y una hipnótica baronesa. La maleza que cubre las estatuas, las pérgolas oxidadas, los senderos que ya no conducen a ninguna parte, los asientos de madera podridos y repugnantes: todo sugiere un pasado glorioso corroído por el paso del tiempo.

Los laberintos y pasajes de una mente oscuraEl jardín no siempre es un espacio abierto. Muchas veces se trata de un laberinto diseñado para perderse. Aquí, la literatura suele convertirlo en metáfora de la mente humana, con sus pasadizos, encrucijadas y claros inesperados. El caos de la jardinería viene a funcionar como espejo de nuestra propia oscuridad.

El ejemplo más célebre es quizá el seto de El resplandor (1977) de Stephen King, aunque también encontramos antecedentes en la tradición europea. En Vathek (1786) de William Beckford, un jardín de "delicias orientales" se transforma en antesala del horror: lo exuberante esconde lo monstruoso y lo sensual nos abrirá la puerta a lo demoníaco. En ambos casos, el terror tiene un aspecto psicológico inquietante.

Otro caso notable aparece en El secreto de Sarah (1857) de Wilkie Collins, donde un jardín intrincado simboliza el secreto familiar que carcome la vida de los protagonistas. Las flores y senderos forman parte de un decorado que encierra la podredumbre moral de la mansión. En estas obras, el jardín es un espejo de la psiquis: un terreno donde la mente proyecta sus miedos y obsesiones.

Flores venenosas y la tentación de lo prohibidoHay jardines que atraen con la misma intensidad con la que destruyen. La literatura Romántica del siglo XIX exploró con fascinación este costado venenoso de la botánica. En el relato corto La hija de Rappaccini (1844) de Nathaniel Hawthorne, el jardín del científico que le da título se convierte en un experimento mortal: cada planta es tóxica, y la propia hija del doctor, delegada para cuidar de su creación mientras no está, ha sido impregnada de ese veneno, transformada en una figura fatal. La belleza del jardín es sinónimo de peligro, ejerciendo casi una seducción fatal sobre los seres humanos.

Algo semejante ocurre en A contrapelo (1884) de Joris-Karl Huysmans, donde el protagonista Jean Floressas Des Esseintes construye un invernadero artificial lleno de flores exóticas y monstruosas. Allí, el jardín deja de ser natural para convertirse en una construcción estética, casi enferma, donde lo antinatural resulta más atractivo que lo orgánico. Lo siniestro, en este caso, proviene de la exageración: la domesticación absoluta de la naturaleza hasta convertirla en artificio sofocante. Dicha metáfora buscaba criticar fuertemente a la burguesía de su tiempo y su percibida "artificialidad".

Incluso en la poesía simbolista, como en los versos de Stéphane Mallarmé o Algernon Swinburne, el jardín es un espacio de tentación, donde lo floral se asocia a lo erótico y lo mortuorio a la vez. Las flores del mal de Baudelaire contiene numerosos versos botánicos embebidos de pasión y sentimentalismo.

El jardín secreto: inocencia, represión y tragediaNo todos los jardines siniestros se presentan de un modo exuberante. A veces el horror subyace debajo de la domesticidad que nos muestran. En El jardín secreto (1911) de Frances Hodgson Burnett, el espacio clausurado que obsesiona a nuestra pequeña protagonista encierra la posibilidad de la transformación y la curación, pero también funciona como metáfora de lo reprimido. Escondido detrás de muro de ladrillos debido a la muerte de su creadora, la tía de Mary, este sitio abandonado contiene la llave para la felicidad de todos los que habitan en la mansión de Yorkshire. El jardín está tapiado, escondido, inaccesible: una representación de la oscuridad que la familia intenta ocultar.

Algo similar podemos leer en La casa en el confín de la tierra (1908) de William Hope Hodgson, donde un jardín aparentemente apacible se convierte en escenario de irrupciones cósmicas y pesadillas repletas de horripilantes monstruos. El contraste entre lo íntimo (el patio de una casa) y lo cósmico (la visión de mundos alternativos) produce un efecto inquietante en el lector, quien percibe la lectura casi como una experiencia alucinatoria. El jardín, cerrado por muros se convierte aquí en un espacio de absoluta liminalidad: entre lo familiar y lo desconocido.

¿Por qué los jardines son sitios fértiles para la ficción?Más allá de la literatura y del arte plástico, cabe preguntarse por qué los jardines ejercen sobre nosotros una fascinación tan grande. Quizá se deba a que condensan un deseo contradictorio: el de dominar a la naturaleza y el de convivir con su misterio. El jardín es siempre una frontera entre el caos y el control, entre la belleza refinada y la depredación.

Los escritores más talentosos han sabido explotarlo: un jardín no es nunca un mero adorno, sino un escenario donde la psicología humana se proyecta con toda su complejidad en grandes dosis de simbolismo. Los secretos familiares, las obsesiones, los deseos prohibidos y las culpas reprimidas encuentran en sus enredaderas un refugio perfecto. Al caminar por un jardín literario, no paseamos simplemente entre flores, pastizales y arboledas, sino también entre símbolos y metáforas.

Quizá por eso los jardines siguen siendo espacios de atracción universal. Buscamos en ellos reposo, pero también la promesa del misterio escondido, del conocimiento oculto, de la conexión espiritual con la Naturaleza. En la vida real, un jardín puede darnos calma, pero en la literatura, inevitablemente, terminará inquietándonos. Y esa tensión es lo que convierte al jardín en un escenario privilegiado de lo siniestro.

¿Cuál es tu jardín preferido de la literatura? Contame en los comentarios :)

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

August 21, 2025

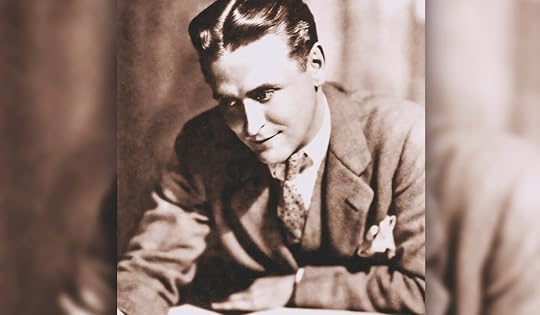

F. Scott Fitzgerald: el arte de morir y renacer

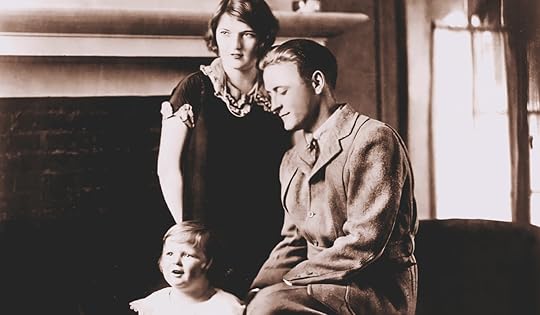

Cuando hablamos de escritores sufridos, quizás el primero que se nos viene a la cabeza es F. Scott Fitzgerald. Nacido en una familia de relativa comodidad pero condenado, irónicamente, a vivir entre el lujo prestado y el sufrimiento real, conoció la fama y el olvido en partes iguales.

La fragilidad mental de Zelda Sayre, la mujer a la cual amó con pasión, se convertiría en un espejo de su propia inestabilidad. Entre fiestas doradas y deudas trepidantes, escribió con la urgencia del conocimiento de que la belleza es frágil y que el tiempo tiene su precio. Su historia, marcada por ascensos vertiginosos y caídas brutales, fue la de un artista que, incluso en plena ruina, supo desangrarse en las páginas que lo hicieron inmortal.

Los primeros años de un genio frágilFrancis Scott Fitzgerald nació en 1896 en una familia acomodada de Minnesota y, desde muy joven, deslumbró con sus relatos cortos y su pluma reflexiva. Su primera novela, A este lado del paraíso (1920), lo catapultó inmediatamente al estrellato literario. El esplendor de la fama fue fugaz. En palabras del propio Fitzgerald, “no hay segundos actos en la vida americana”.

A lo largo de su vida, enfrentó dificultades económicas persistentes. A pesar del éxito ante la crítica literaria, sus novelas vendían poco. Los intelectuales apreciaban su elegancia y su singular estilo, pero el público no consumía verdaderamente sus libros. Las regalías de El Gran Gatsby en 1929 sumaron menos de $6 por copia. Para sostener sus gastos y, especialmente, los médicos de Zelda -cuya salud mental se deterioraba rápidamente-, se vio obligado a trabajar en Hollywood como guionista, con resultados desalentadores que fueron drenando paulatinamente su creatividad.

Con una vida breve pero de constantes sobresaltos, el autor se acostumbró a encarnar el arte de la caída y el renacimiento: sobrevivió a la fama temprana que se evaporó en un segundo, al derrumbe de Wall Street en 1929 y a la violencia propia de su adicción al alcohol. Sus obras más famosas fueron: El Gran Gatsby, Suave es la noche, A este lado del paraíso, Hermosos y Malditos y El curioso caso de Benjamin Button.

Una danza permanente: la inestabilidad de ZeldaZelda Fitzgerald, quien se casó con él a los 19 años, fue mucho más que su musa. Encarnaba el espíritu frenético de los años veinte: audaz, inteligente, buscadora de su propia voz en un mundo dominado por los hombres. Intentó ser bailarina profesional —entrenándose ocho horas al día durante su estancia en París— pero dicho anhelo la condujo al agotamiento físico y mental.

En octubre de 1929, durante un viaje en coche, intentó arrojarse junto a su marido y su hija por un precipicio. El episodio marcó el inicio del empeoramiento de sus crisis mentales. Fue diagnosticada oficialmente con esquizofrenia en 1930, enfermedad poco conocida y de muy difícil tratamiento en aquella época. Actualmente, muchos expertos especulan que padecía un trastorno bipolar.

Los tratamientos a los que fue sometida incluyeron insulina, coma inducido, terapia de electroshock y medicamentos poderosos. Hoy sabemos que ninguna de dichas "curas" tuvo efecto positivo sobre su enfermedad. Su esposo, dividido entre la culpa, la responsabilidad y la adicción, asumió la carga económica y emocional de la enfermedad de su esposa. No sólo intentó mantener a flote su propia carrera tambaleante en medio de su crisis personal, sino que debía destinar cada centavo a los costosos internamientos de su esposa.

Este dolor profundo fue capturado en una de sus novelas más autobiográficas: Suave es la noche. En ella, un matrimonio cae en la desgracia debido, entre otras cosas, a las enfermedades mentales de la mujer. La ficción de Fitzgerald supo ser un espejo fehaciente de sus batallas de la vida real.

La desilusión y los autoengañosA Fitzgerald no le acompañó la estabilidad en ninguna de sus formas. El estallido de la bolsa de Wall Street en 1929 arruinó sus finanzas y su mundo itinerante: París, yate, clubes llenos de jazz, todo lo que había conocido como glamoroso estilo de vida. Ese brillo ya no fue sostenible, encarnando en su propia vida la realidad de millones de norteamericanos.

Su relación con Zelda lo afectó muy negativamente en lo profesional. Aunque solía apoyarla para buscar su propia expresión artística, cuando ella intentó incursionar en la literatura -publicó una única novela, Resérvame el vals- el resentimiento que él demostró terminó deteriorando su relación. Mientras más fluía la creatividad, mayor era el conflicto entre ambos.

La adicción a la bebida agravó su productividad. Desde 1933 fue hospitalizado por intoxicación alcohólica en múltiples ocasiones. En Hollywood, sus guiones eran muy mal pagados, controlados por un sistema que lo devoró intelectualmente. A medida que pasaban los años, su caída fue haciéndose más y más estrepitosa.

Renacer en palabras: la literatura forjada en el dolorFitzgerald continuó creando a pesar de todo. Sus últimas páginas, en el póstumo ensayo confesional El crack-up, surgieron de su propia ruptura emocional. En esta breve obra, eviscerada por la crítica, se descubre un Fitzgerald desnudo, inconsciente, con una belleza melancólica que rivaliza con el más torturado de sus personajes.

En un estilo autobiográfico muy vagamente maquillado, el autor revela aquí el camino de su propia descomposición psicológica y espiritual, su colapso más absoluto. Casi rechazados originalmente por la revista Esquire, estos textos revelan el descenso de una vida de glamour y fama a una de vacío y desesperación en tan sólo 39 años. Su prosa encantadora, junto a su peculiar mezcla personal entre romanticismo y realidad, convirtieron a estos ensayos en uno de los más logrados libros de su producción. No sólo representaron un gigantesco logro literario, sino que cimentaron su fama y reputación luego de su muerte.

El arte de morir y renacer fue para él un acto cotidiano: transformó el fracaso sentimental, social y físico en literatura. Cada línea de su prosa reflejaba esa conciencia trágica, ese conocimiento profundo de su propia fragilidad humana. Y su tragedia personal representó, para millones de sus lectores, el arquetipo del fracaso que aterroriza a cada uno de nosotros.

La tan buscada longevidad¿Qué nos enseña hoy la vida de Fitzgerald? Buscar lecciones en sus experiencias personales puede sonar ligeramente cínico, pero es sin dudas un ejercicio interesante. Primero, podemos concluir que la adversidad no es solo un obstáculo, sino que puede convertirse en el pozo más fecundo de creación artística. Sus mejores obras fueron escritas en los instantes de mayor angustia personal.

Por otro lado, analizando su vida comprendemos que la fama es poco más que un espejismo. La validación pública puede ceder con el viento ante corrientes que poco tienen que ver con el talento de un autor. Fitzgerald vivió ese ocaso de manera temprana. Incluso antes de llegar a la mediana edad, empezó a verse a sí mismo como un escritor efímero, cuyos libros no sobrevivirían a su propia muerte.

De su relación con Zelda se puede dilucidar que amar, en el sentido más profundo de la palabra, es exponerse. Su matrimonio fue una danza en el borde meridional que separa la euforia y la desesperación. El amor no bastó para salvar a ninguno de los dos, pero activó en Fitzgerald un instinto de supervivencia que quizás no habría encontrado en soledad.

Finalmente, su vida y su obra reafirman algo universal: el dolor no es una sentencia ni un destino sin salida. Hay belleza que nace, muchas veces, dentro de ese dolor. Fitzgerald nos recuerda que, a pesar de todas nuestras penas, siempre podemos resurgir. Que podemos encontrar un legado ya no en nuestras miserias más profundas, sino en lo que hacemos para sobreponernos a ellas.

Un gran genio para las grandes crisisF. Scott Fitzgerald no solo fue un cronista de la Era del Jazz, sino un hombre experimentado en el arte de sobrevivir. Su biografía —envuelta en lujos pasajeros, amores que colapsan y una reputación en riesgo de extinción — nos habla sobre las dificultades acarreadas por las malas decisiones. Su formación de elite y su cuna de oro no lo protegieron de la adicción, los fracasos ni el dolor. Y, sin embargo, continuó creando a pesar de todo.

Cuando atravesamos incertidumbres familiares, crisis colectivas o contradicciones íntimas, su constante muerte y renacimiento nos enseñan que la escritura puede salvar, que la disciplina puede alumbrar desde las cenizas, y que nuestra humanidad encuentra su forma más pura cuando emerge desde los rincones más oscuros del alma. Y, en los momentos de mayor fragilidad, siempre es bueno recordarlo.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

August 14, 2025

La abadía de Northanger: una sátira de lo gótico y lo romántico

La abadía de Northanger es un libro extraño dentro de la producción de Jane Austen. No sigue el estilo de la mayoría de sus novelas y, sin embargo, sus personajes nos resultan altamente familiares.

Concebida como una parodia de la novela gótica del siglo XVIII y una sutil crítica hacia el romanticismo de las novelas que ella misma escribía, su estructura serpenteante a veces carece de claridad, pero resulta muy efectiva debido a la voz emocional y articulada de la narración, que la revelan a Jane Austen como una de las mejores escritoras de la transición de siglos.

Una escritora de producción limitada pero poderosaJane Austen (1775–1817) desarrolló su obra en una época de transición literaria en Inglaterra. Nacida en Steventon, y perteneciente a una familia culta y acomodada, Jane desarrolló su talento narrativo en cartas y escritos tempranos. Aunque su reconocimiento como novelista se consolidó sólo después de su muerte, se aventuró con audacia en el género de la novela, aportando una voz irónica que criticaba los convencionalismos sociales de su tiempo.

Durante su corta vida, publicó novelas que hoy figuran en el canon de la literatura inglesa, caracterizadas por su ingenio, economía narrativa y análisis agudo de las relaciones humanas. Entre ellas se encuentran: Orgullo y prejuicio, Sensatez y sentimiento, Mansfield Park y Emma.

La abadía de Northanger —escrita entre 1798 y 1799, pero publicada póstumamente en 1818— destaca como una obra singular: satiriza las novelas góticas que Austen leía y se burla de las convenciones románticas de su propia era. A través de un ingenio delicado, la novela revela la sensatez moral de la escritora y su talento literario para crear una memorable narración.

Las sobresaltadas aventuras de Catherine MorlandLa ingenua protagonista de La abadía de Northanger es Catherine Morland, una joven vivaz, lectora empedernida de novelas góticas y con una imaginación propensa a los extremos. Es llevada por sus amables vecinos, los Allen, a una estancia vacacional en la ciudad de Bath, donde experimenta por primera vez la vida de una socialité, en bailes y eventos que atraen la atención masculina. Lo irónico del asunto es que Catherine describe la vida en Bath como una serie de “escenas emocionantes” que en realidad son completamente triviales.

El viaje a la Abadía de Northanger, un antiguo edificio señorial en posesión de la familia Tilney, ocurre en la segunda mitad del libro y se convierte en el escenario central de una comedia de errores absurdos. Catherine imagina hechos siniestros, pasadizos secretos, un pasado oscuro y mujeres encerradas, precisamente porque su mente está saturada de historias melodramáticas de la literatura gótica.

La novela se desenvuelve con ligereza, pero sin renunciar al desarrollo emocional: Catherine deberá aprender a distinguir entre las fantasías excéntricas y la vida real, entre el afecto sincero y la vanidad social. Austen evita cualquier giro final dramático: en lugar de esto, opta por una resolución madura y acorde con el carácter de su personaje.

Una magistral subversión de las expectativas de la épocaLa autora incorpora diversos elementos del género gótico para luego desactivarlos irónicamente. La abadía de Northanger, con su antigua estructura decadente, evoca inmediatamente los castillos de la literatura del siglo XVIII. Catherine, incluso antes de alojarse en ella, fantasea con pasadizos secretos, puertas entreabiertas, crímenes ocultos y figuras trágicas viviendo en soledad. Dichas suspicacias provienen de su fanatismo por historias como Los misterios de Udolpho de Ann Radcliffe, y Jane Austen se encarga de que el lector se dé cuenta de lo absurdo de la situación en el momento mismo en que se desenvuelve.

La atmósfera gótica que sugiere la narración nunca termina materializándose: los pasadizos no existen, los sollozos no se escuchan detrás de ninguna puerta y los secretos familiares son insignificantes. Las fantasías de Catherine resultan, comparadas con lo mundano de la situación, exageradas en extremo. El gusto por el horror ficticio de la protagonista revela un contraste entre la lectura como evasión y la vida como experiencia real.

Paralelamente, Jane Austen subvierte ciertos clichés de la literatura romántica. El matrimonio como fin social y resolución económica, las heroínas que esperan pasivamente un rescate sentimental, los galanes idealizados, etc. Catherine no es frágil, sino que tiene voz propia, se equivoca con frecuencia y deberá aprender por las malas. Henry Tilney, el objeto de su deseo, la trata con respeto, pero no exige sujeción. Hay en él un ligero aire condescendiente del que la pobre mujer nunca termina de darse cuenta.

Las novelas horripilantes de NorthangerJane Austen menciona en el texto siete “novelas horripilantes” que Isabella -la estrafalaria amiga de la protagonista- le recomienda a Catherine para saciar su afición por lo gótico. Estas novelas, descritas con títulos extravagantes como El castillo de Wolfenbach o La campana de medianoche, despertaron el interés de los lectores de la obra, especialmente por lo difícil que resultaba encontrar alguna otra referencia a ellas entre los autores de la época. Durante un siglo, se creyó que Austen las había inventado para darle una apariencia de realidad a su relato.

Hasta la década de 1920, el consenso general fue que estas novelas eran apócrifas, mera invención de la imaginación de Jane Austen. Sin embargo, investigaciones posteriores confirmaron que todas ellas existían. Fueron publicadas entre 1790 y 1798 en Europa. Lo interesante es que cada una pertenecía a un estilo o subgénero particular del horror gótico, representando en su conjunto un panorama literario completo del género. Esto demuestra la avanzada instrucción de la escritora y lo inmersa que se hallaba en la cultura de su tiempo.

La obra más famosa de Anne Radcliffe, Los misterios de Udolpho, es mencionada múltiples veces a lo largo de la narración y se convierte en la novela gótica prototípica que Jane Austen busca subvertir. Catherine menciona en sus diálogos pasajes específicos de dicha pieza literaria, enumera escenas y repite frases que evocan al libro. La hábil intertextualidad se desarrolla como una parodia inteligente destinada a lectores insidiosos familiarizados con el género.

El legado de una narración extrañaA pesar de que La abadía de Northanger fue la última novela que Austen terminó -y una de las menos valoradas de su producción-, su legado ha crecido con el paso de los siglos. Es considerada una pieza clave para entender la evolución de la novela moderna. Influyó en muchos autores posteriores que jugaron con la mezcla de géneros: desde las comedias románticas ambientadas en mansiones terroríficas hasta las novelas meta-literarias que cuestionaban sus propios clichés.

Jane Austen demostró que el humor puede ser una herramienta poderosa para explorar tensiones literarias y sociales. La novela se erige como un espacio donde la sensibilidad femenina y la visión crítica coexisten sin contradicción. Su tono ligero y su ironía edulcorada la convierten en una lectura ideal para quienes deseen incursionar en la obra de la autora.

¿Vale la pena leerla en el siglo XXI?La abadía de Northanger no es sólo una novela ligera, sino que es una meditación sobre la relación entre la ficción y la realidad alterada, sobre los deseos femeninos y las limitaciones sociales y, en general, sobre la lectura como acto creativo. Austen no ridiculiza a su propia obra por vanidad o desdén, sino como síntoma de su inteligencia literaria. Y al hacerlo, nos ofrece una de las obras más frescas y logradas de su producción.

Sea como ejemplo de la novela gótica de su tiempo, como perenne historia romántica o como simple ficción ambientada en otro entorno social, la novela continúa siendo relevante para todos aquellos que busquen sumergirse en la prosa de una de las escritoras más leídas de todos los tiempos.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

August 7, 2025

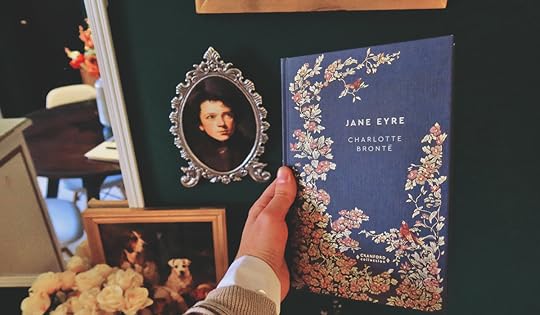

¿Se puede leer a Jane Eyre como una novela gótica?

La novela gótica, con sus castillos lúgubres, secretos familiares, heroínas solitarias y atmósferas de tensión que asfixian, ha perdurado como una corriente estética dentro de la literatura inglesa desde fines del siglo XVIII y aún atrae a muchísimos lectores modernos. Aunque inicialmente fue despreciada por su excesivo melodrama, la influencia que ha ejercido es innegable y su evolución dio lugar a algunas de las obras más complejas e icónicas de la cultura occidental.

Jane Eyre de Charlotte Brontë, publicada en 1847 bajo el seudónimo de Currer Bell, suele clasificarse dentro del realismo victoriano -y algunos la catalogan como precursora del feminismo literario-. Sin embargo, muchos críticos y lectores han percibido en sus páginas una persistente cualidad gótica: la presencia de lo sobrenatural, el ambiente sombrío de Thornfield Hall, la figura masculina que lo domina todo y el secreto escondido tras puertas cerradas.

¿Podemos, entonces, leer a Jane Eyre como una novela gótica? En mi humilde opinión, la considero una de las mejores novelas góticas de todos los tiempos.

Una vida literaria desde el páramoCharlotte Brontë nació en 1816 en Yorkshire, en un paisaje rural que impregnó el imaginario de todas sus obras. Fue la tercera hija del reverendo Patrick Brontë y hermana de Emily y Anne, también autoras de éxito (Fundamentalmente conocidas por Cumbres borrascosas y La inquilina de Wildfell Hall). Su infancia, marcada por la muerte temprana de su madre y por una educación estricta en internados religiosos, forjó un carácter introspectivo, melancólico y lúcido que se hizo notar fuertemente en su producción.

Las hermanas Brontë compartieron desde muy jóvenes una atracción hacia la literatura. Experimentaron de pequeñas con lo fantástico y lo heroico, que les serviría como semilla en la adultez para el estilo de sus obras: una mezcla de pasión, rebeldía moral y obsesión con el deber cristiano.

Charlotte no fue ajena a las tensiones de su tiempo: como mujer escritora vivió una lucha constante por darse a conocer en un mundo dominado por voces masculinas. Su decisión de publicar bajo seudónimo refleja las dificultades que tenían las mujeres para allanar su camino hacia la publicación. Su literatura, sin embargo, lejos de ser sumisa, se muestra intensa, provocadora y a menudo cargada de sutil crítica social. Jane Eyre, su obra más conocida, condensa ese espíritu: es personal, lírica, profundamente moral y, al mismo tiempo, muy inconformista.

Una novela de maduración en tiempos difícilesJane Eyre explora la vida de su protagonista desde la infancia hasta la adultez, en un tono autobiográfico y confesional muy característico de las novelas de aprendizaje de su tiempo. Criada por una tía cruel y sometida a abusos físicos y emocionales, Jane será finalmente enviada a Lowood, una escuela religiosa donde padecerá privaciones y tendrá un encuentro directo con la muerte, que se lleva de su lado a su amiga Helen Burns.

Una vez adulta, Jane se convertirá en institutriz en Thornfield Hall, una mansión apartada, sombría y enigmática que llegará a perturbarla. Allí conocerá al señor Rochester, su empleador, un hombre hosco pero fascinante. La atracción compleja que los unirá, llena de silencios, conflictos y revelaciones, pondrá a prueba la relación de poder entre ambos. Cuando todo parece encaminado al matrimonio, Jane descubrirá el oscuro secreto que Rochester oculta nada menos que en el ático de su mansión.

La obra es, ante todo, un Bildungsroman: una novela de maduración clásicamente victoriana. Pero su estructura y atmósfera nos recuerdan constantemente al imaginario gótico del siglo XVIII.

Literatura gótica en un estilo victorianoLos aspectos góticos de Jane Eyre no están allí por mera casualidad. Charlotte Brontë subvirtió los clichés del género, insertándolos en una narrativa introspectiva y moral que buscaba criticar a la sociedad de su tiempo

Thornfield Hall funciona en la novela como lo hacían los castillos góticos en la literatura del siglo XVIII: una mansión imponente, alejada del mundo, cargada de símbolos y secretos. Sus pasillos oscuros, plagados por gritos nocturnos que nadie puede explicar y hasta la figura de Grace Poole -sirvienta de la mansión- como carcelera silenciosa que perturba a la protagonista, remiten a obras como El castillo de Otranto o Los misterios de Udolfo.

Mr. Rochester, por su parte, es una encarnación del héroe byroniano: un hombre atormentado, seductor y con un pasado escondido en una bruma de confusión. Su relación con Jane no es simétrica: está marcada por una tensión entre poder, deseo y rebeldía. Jane, a su vez, es un personaje profundamente conflictuado respecto a este hombre. Lo ama, pero no está dispuesta a ceder su dignidad para llegar a él.

El uso del clima es otro elemento primordial. El simbolismo del fuego y el hielo, la intuición premonitoria de Jane respecto al secreto oscuro de su amado, y su constante lucha interna entre el deber y el impulso, evocan con claridad la sensibilidad gótica literaria: una mezcla de emoción intensa, religiosidad ambigua y sutil crítica social.

Una lectura inmortal para los tiempos que correnMás allá de su relevancia histórica, Jane Eyre es una novela profundamente conmovedora. La voz de la protagonista, tan nítida y a la vez apasionada, continúa hablándonos con una claridad vigente a través de los siglos. Su experiencia no es sólo la de una mujer del siglo XIX, sino la de cualquiera de nosotros que alguna vez haya experimentado la soledad, la injusticia, el anhelo de libertad o la necesidad de ser amado sin renunciar a uno mismo.

La prosa de Brontë es intensamente lírica. Su estilo narrativo, en primera persona, nos convierte en cómplices de la maduración de Jane Eyre, de sus errores, de sus intuiciones y de su autodeterminación. Su final es, esencialmente, un acto moral. Se une a Rochester solo cuando él ha sido transformado por el dolor y la humillación.

El diálogo literario entre la autora y sus hermanasSi Jane Eyre puede leerse como una novela gótica, su tono oscurecido, emocionalmente cargado y simbólicamente denso también aparece en las obras de sus hermanas. Cumbres borrascosas de Emily Brontë, por ejemplo, lleva la estética gótica al extremo, convirtiéndola en un hito de la pasión desbordada y la mutua destrucción. La figura de Heathcliff es más brutal y demoníaca que la de Rochester, mientras que la atmósfera de sus páramos es aún más desoladora y deprimente.

Anne Brontë, más moderada, explora en La inquilina de Wildfell Hall otras formas de encierro y transgresión femenina, pero también se apoya en el misterio, el aislamiento y los secretos revelados a través de diarios y cartas. Su novela es menos gótica y más romántica, con rasgos que la asocian al realismo literario inglés de su tiempo.

Todas estas obras comparten una sensibilidad afín: la conciencia de la limitación social femenina, la lucha por la integridad en un mundo perverso, y el empleo de lo oscuro, lo simbólico y lo emocional como formas de conocimiento humano.

¿Se trata entonces de una novela gótica?Jane Eyre no sólo puede leerse como una novela gótica, sino que es así como debe leerse. Charlotte Brontë supo articular, en el lenguaje de su época, una crítica feroz, usando los elementos del gótico para iluminar el alma de una mujer que se niega a ser vencida, ni siquiera por ella misma.

En tiempos donde la independencia emocional y la autenticidad siguen siendo conquistas difíciles, Jane Eyre nos recuerda que la oscuridad también puede ser una forma de luz. Y sólo por eso merece la lectura de cada una de sus páginas.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

July 31, 2025

Literatura y cine: adaptaciones que superaron a los libros

¿Puede una película superar al libro en el que está basada? Como amantes de la literatura, solemos pensar en esa posibilidad como una herejía sin pies ni cabeza. Pero si dejamos de lado nuestros prejuicios y analizamos dicha posibilidad de forma objetiva, quizás descubramos que el cine, en su calidad de supremo arte visual, ha sabido, en más de una ocasión, capturar con mayor intensidad, belleza o claridad las historias que empezaron en una versión escrita.

Siendo lector asiduo de la literatura de los siglos XVIII y XIX, he tenido grandes dolores de cabeza en materia de adaptaciones cinematográficas. Solemos encontrar a los clásicos de dicho período en interpretaciones anacrónicas, distorsionadas, con vestuarios y sets fuera de lugar, intentando satisfacer el fetiche visual de algún director que no ha terminado de comprender la obra.

Sin embargo, dichas adaptaciones no fueron siempre un fracaso. Muchas destacan por su belleza, accesibilidad y potencia visual, garantizando una experiencia que, aunque no superen al material que les dio origen, pueden rivalizar abiertamente con él. Estas películas se convirtieron en clásicos del cine que continúan siendo apreciadas por sus audiencias, conmoviendo y maravillando incluso al público más exigente.

Cumbres Borrascosas (1847) de Emily BrontëAdaptación destacada: William Wyler (1939)

La novela de Emily Brontë es un clásico de la literatura gótica, pasional y muy controvertida para su tiempo. También constituye un texto irregular, de estilo áspero y estructura laberíntica. Wyler, con la ayuda de un guion de Ben Hecht, convirtió esta historia de amor y venganza en una tragedia romántica de proporciones homéricas. La fotografía es muy bella y la atmósfera incomparable. El Heathcliff de Laurence Olivier y la Catherine de Merle Oberon condensan la intensidad de la obra sin perder su esencia, mientras que el paisaje gótico se vuelve visualmente inolvidable. En esta versión, el cine otorgó un excelente pulso narrativo a una novela tan sublime como desconcertante.

Orgullo y prejuicio (1813) de Jane AustenAdaptación destacada: Joe Wright (2005)

Aunque hay una versión televisiva de 1995 que muchos consideran definitiva, Orgullo y Prejuicio de Joe Wright logró lo impensable: llevar la novela a la gran pantalla con una estética moderna y una energía narrativa que capturó nuevas audiencias sin traicionar a la visión de Jane Austen. La dirección de arte, la música de Dario Marianelli y la química entre Keira Knightley y Matthew Macfadyen aportaron un lirismo que difícilmente se encuentre en la prudencia inglesa de la prosa de la autora. Muy poco fiel al libro en múltiples aspectos -empezando por el histórico-, la película destaca por la cuidada construcción de su libreto y el talento en la actuación de sus protagonistas.

Frankenstein (1818) de Mary ShelleyAdaptación destacada: James Whale (1931)

Hoy considerada una gran joya del cine del terror de la época dorada de Hollywood, la criatura cinematográfica de Whale y Boris Karloff se aleja bastante del atormentado y elocuente monstruo de Mary Shelley. Su impacto cultural fue tal, sin embargo, que el personaje quedó grabado en el inconsciente colectivo con una potencia que la novela nunca alcanzó. El terror expresionista, los decorados góticos y el aura trágica del film transformaron un relato filosófico en un ícono del cine de horror. La novela fue una exploración de los peligros de la sociedad científica, mientras que la película nos habla de la ausencia de todo aquello que nos hace humanos.

Grandes esperanzas (1861) de Charles DickensAdaptación destacada: David Lean (1946)

Mi novela favorita de Dickens, extensa, moralizante y un poco serpenteante en su trama, tuvo múltiples adaptaciones a lo largo de las décadas. En una de sus más tempranas, David Lean la transformó en un relato de iniciación depurado, cargado de simbolismo visual y emoción trágica. La estética gótica se presenta aquí casi con la profundidad de un film noir. Su uso del blanco y negro, la sombría casa de la señora Havisham y la caracterización del joven Pip elevan la adaptación a una obra de arte. Conmovedora, moderna y altamente entretenida, constituye una interesante versión de uno de los clásicos más amados de la literatura inglesa.

Cuento de Navidad (1843) de Charles DickensAdaptación destacada: Brian Desmond Hurst (1951)

Hay decenas de versiones de este breve relato dickensiano, pero pocas capturan el corazón de la historia como la protagonizada por Alastair Sim. Esta adaptación logra un equilibrio entre lo tenebroso y lo esperanzador, entre la crítica social y las lecciones de moral. Incluso si uno no ha leído nunca la historia de Ebenezer Scrooge, es muy probable que entienda su esencia a través de esta versión. El libro ha sido muy cuestionado por los mensajes que transmite siendo, al igual que el resto de la obra de Dickens, una versión distorsionada de la realidad de su tiempo. La película, sin embargo, se mantiene como un clásico hasta nuestros días.

Drácula (1897) de Bram StokerAdaptación destacada: Tod Browning (1931)

La novela epistolar de Bram Stoker -para muchos su obra maestra- es fascinante en concepto, estética y ejecución. Tod Browning simplificó su estructura, eliminó personajes secundarios y, con la hipnótica presencia de Bela Lugosi, creó el Drácula más memorable de todos los tiempos. Su capa negra, su acento extranjero, sus gestos teatrales lo transformaron de villano temible a ícono del cine. Aunque la novela es rica en atmósfera, la película definió como casi ninguna otra el género vampírico. Tan intensa fue la performance del actor, que terminó marcando para siempre la carrera de Bela Lugosi.

Madame Bovary (1857) de Gustave FlaubertAdaptación destacada: Claude Chabrol (1991)

La novela de Gustave Flaubert es considerada la primera gran novela moderna de Francia, consagrando a su autor como uno de los más grandes escritores de su siglo. Claude Chabrol logró humanizar a Emma Bovary sin perder de vista los rasgos más trágicos de la obra. Isabelle Huppert, como la protagonista que le da título al libro, nos ofrece una performance devastadora. El director francés, con su mirada clínica típicamente europea, explora el tedio y la desesperación de la protagonista con una sutileza digna de admiración. El film funciona como un espejo emocional de una de las historias más aclamadas de la literatura francesa del siglo XIX.

El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde (1886) de R.L. StevensonAdaptación destacada: Rouben Mamoulian (1931)

El libro de Robert Louis Stevenson -que eventualmente definiría su carrera literaria- es una novela corta presentada como una clásica historia gótica moralizante en las ideas victorianas. Rouben Mamoulian convirtió una novela breve y conceptualmente poderosa, en un hito visual. La transformación de Jekyll en Hyde sigue siendo una proeza técnica que se ha vuelto icónica en la historia del cine. El uso del claroscuro, el ritmo del montaje, la ambigüedad del deseo y la represión están mejor explorados en esta versión que en el texto original. El mensaje de Robert Louis Stevenson continúa vigente en una de las películas más interesantes de principios de siglo.

La letra escarlata (1850) de Nathaniel HawthorneAdaptación destacada: Roland Joffé (1995)

Esta adaptación, con Demi Moore, fue rechazada por la crítica por tomarse demasiadas libertades respecto al material original -considerado uno de los más grandes clásicos estadounidenses de todos los tiempos-. Sin embargo, al abordar el relato desde una perspectiva más moderna y erótica, rescató aspectos apenas sugeridos por la novela de Nathaniel Hawthorne, quien trató a la sexualidad con culpa y represión (en parte debido a su formación protestante). Si bien no es fiel al espíritu del original, eso es precisamente lo que la hace valiosa.

El conde de Montecristo (1844) de Alexandre DumasAdaptación destacada: Kevin Reynolds (2002)

La novela de Alexandre Dumas es extensa, fabulosa, cargada de subtramas y giros enrevesados. Muchos la consideran la gran obra francesa del siglo XIX (en lo personal, creo que es superada ampliamente por Los Miserables de Victor Hugo). La versión de 2002 logró simplificarla sin traicionar su espíritu de aventura, traición y redención. Jim Caviezel como Edmond Dantès le imprime una cualidad heróica sin caer en el melodrama, mientras que Guy Pearce encarna la vileza con extraordinario dramatismo. Si bien limitada a lo esencial, pienso que esta adaptación capturó mucho de lo que hizo exitosa a la novela original.

¿Es cine vs literatura? Muchos encuentran la idea de compara una película con un libro de ficción muy problemática. Si bien es cierto que existieron películas que superaron ampliamente al libro (La naranja mecánica de Stanley Kubrick sería un buen ejemplo), pienso que es más adecuado hablar de ambas versiones como obras de arte que permanecen en conversación entre sí. Hay elementos de una historia que se prestan fundamentalmente al medio visual, mientras que hay otros que son intrínsecamente novelísticos. Lo importante es saber apreciar ambas expresiones y valorar a cada medio en sus méritos y fallas.

¿Qué adaptación cinematográfica te parece que puede rivalizar con el libro en el que se basó? Contame en los comentarios :)

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

July 24, 2025

10 clásicos alemanes que valen la pena

La literatura alemana es un océano estético y filosófico digno de ser explorado. En ella se percibe el legado de una cultura que se caracteriza por la búsqueda incesante de sentido en medio del caos. Leer a los grandes escritores alemanes es un viaje de ida, una manera de sumergirse en las preguntas más elementales del ser humano sobre la vida y la existencia.

Su valor radica en esa extraña combinación de sensibilidad y rigor: un lenguaje que puede ser al mismo tiempo etéreo y descarnado. En la prosa de sus escritores conviven el idealismo y la crítica, el mito y la modernidad, la nostalgia y la rebeldía. Acercarse a la literatura alemana implica explorar lo profundo del alma humana, a veces con vértigo, otras con asombro, pero siempre con la certeza de que no permanecerás indiferente al terminar la lectura.

Aquí te dejo una lista de clásicos alemanes muy recomendables. Especialmente si aún no has leído nada de sus autores.

1. El aventurero Simplicissimus (1668) – Hans Jakob Christoffel von GrimmelshausenConsiderada la primera gran novela alemana, Simplicius Simplicissimus se ambienta en la Guerra de los Treinta Años y constituye una sátira sobre la condición humana. La historia sigue a un ingenuo campesino que, arrastrado por el torbellino del conflicto bélico, pierde la inocencia producto de la brutalidad del mundo.

Con un tono entre picaresco y filosófico, Grimmelshausen retrata una Europa devastada por la guerra, pero también iluminada por destellos de humor. La novela presenta una mirada crítica a las instituciones locales y celebra a la astucia como forma de supervivencia. Es, ante todo, una reflexión sobre la resiliencia del hombre frente a lo peor.

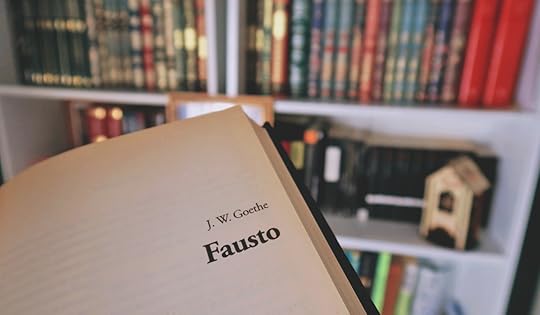

2. Fausto (1808) – Johann Wolfgang von GoetheGoethe, considerado uno de los más importantes poetas alemanes de todos los tiempos, elevó la figura de Fausto a un símbolo universal. En este poema dramático basado en una antigua leyenda folclórica, el doctor Fausto firma un pacto con Mefistófeles -el diablo-, para acceder a todo el conocimiento y placer del mundo. A cambio, entregará su alma.

Fausto es una meditación sobre el deseo humano, la búsqueda de sentido y los límites del conocimiento. La belleza de su lenguaje y la complejidad de sus temas la convierten en una obra inmortal, cargada de matices filosóficos y emocionales.

3. Hiperión (1797-1799) – Friedrich HölderlinHiperión, una de las novelas epistolares más famosas de Hölderlin, destaca por su profundo lirismo y su mensaje de liberación. A través de las cartas de un joven griego que busca la libertad de su país y de su espíritu, la obra explora el idealismo romántico y el choque inevitable de éste con la dura realidad.

Hölderlin se desliza entre la nostalgia por un mundo perdido y el anhelo de armonía, haciendo de Hiperión un canto melancólico a la belleza y la utopía. Luego de su reedición en 1822, la obra se volvió muy popular entre los círculos de escritores Románticos, quienes la tomaron como inspiración fundamental para sus obras.

4. Los elíxires del diablo (1815-1816) – E.T.A. HoffmannHoffmann, gran maestro del romanticismo oscuro alemán, recordado fundamentalmente por sus relatos cortos, mezcla en esta novela el terror gótico con el psicológico. El joven Medardo, monje perteneciente a una familia marcada por el pecado, bebe un misterioso elixir que lo arrastra a una serie de crímenes y episodios sobrenaturales, cuestionando la naturaleza del bien y el mal.

Los elíxires del diablo es una obra fascinante donde la locura y el destino se entrelazan. Hoffmann se anticipa aquí al psicoanálisis, con personajes atormentados por impulsos inconscientes y siniestros dobles. Su atmósfera inquietante se convirtió en un hito de la literatura gótica de su tiempo.

5. Los Buddenbrooks (1901) – Thomas Mann

5. Los Buddenbrooks (1901) – Thomas MannCon esta novela debut, Thomas Mann cautivó a la Europa de su tiempo y logró captar el declive de una familia de comerciantes a lo largo de varias generaciones. Haciendo un retrato magistral de la burguesía alemana, Mann nos presenta una familia en la que el progreso material va acompañado de la decadencia moral.

En su estilo que eventualmente le ganaría el Premio Nobel de Literatura, Mann combina un realismo minucioso con una sensibilidad musical, logrando una obra que es al mismo tiempo una saga familiar y una profunda reflexión sobre el paso del tiempo, la herencia y la felicidad. Pocos escritores han publicado novelas que se convirtieran en clásicos instantáneos. Esta fue una de ellas.

6. Sin novedad en el frente (1929) – Erich Maria RemarqueCon gran proeza literaria, esta breve novela retrata la brutalidad y los horrores de la guerra. Remarque narra la vida de Paul Bäumer y sus compañeros, jóvenes soldados en el Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Jóvenes, inexpertos y recién iniciándose en el mundo, los protagonistas verán cómo las vidas de sus compañeros son devastadas una y otra vez producto de un conflicto al que no le encuentran sentido alguno.

Sin novedad en el frente no es solo un testimonio contra la guerra, sino también un lamento por una generación perdida y una denuncia del sinsentido de la violencia. Su mensaje continúa resonando casi un siglo después de su publicación.

7. Berlin Alexanderplatz (1929) – Alfred DöblinConsiderada una de las grandes novelas modernistas del siglo XX, Berlin Alexanderplatz captura el pulso frenético de la capital alemana en el período de entreguerra. Franz Biberkopf, un exconvicto, intenta rehacer su vida en una ciudad marcada por el crimen, la pobreza y la efervescencia política.

Con un estilo muy experimental, Döblin construyó un retrato urbano de alta complejidad. Es un libro desafiante que busca sumergir al lector en la atmósfera caótica de Berlín a principios del siglo pasado.

8. El gato y el ratón (1961) – Günter GrassEsta novela corta forma parte de la trilogía de Danzig de Günter Grass y explora la juventud de un grupo de amigos durante la Segunda Guerra Mundial. A través de la historia de Mahlke, un muchacho obsesionado con su propia manzana de Adán, el autor ofrece una fábula sobre la marginalidad y la brutalidad de la adultez.

Combinando realismo y simbolismo, el autor nos trae un relato donde la inocencia se corrompe rápidamente. El gato y el ratón es una meditación sobre la identidad y la memoria, escrita con la ironía y la lucidez características del Nobel alemán.

9. La piel del zorro (1995) – Herta MüllerEsta maravillosa autora, galardonada con el Premio Nobel en 2009, nos regaló este trágico relato sobre el miedo y la vigilancia en la Rumania comunista. Con un lenguaje poético y fragmentado, nos introduce a un universo donde la opresión política se mezcla con los traumas de sus personajes.

La fuerza de la prosa de Müller se ilustra en su capacidad para transformar el horror en una prosa de gran poesía. La piel del zorro nos recuerda, con enorme lucidez, cómo el poder puede deformar hasta las más íntimas emociones. Y, como todas las leyendas anticomunistas, nos advierte del peligro de las ideas utópicas e irracionales.

10. Siddhartha (1922) – Hermann HesseAunque haya sido escrita en alemán, Siddhartha nos remonta espiritualmente a la antigua India. La historia se centra en la búsqueda de iluminación de un joven brahmán que, insatisfecho con los caminos tradicionales, se adentra en el mundo en búsqueda del sentido de su propia vida.

La novela es a la vez simple y profunda, con un estilo sereno que refleja la quietud que ansía su protagonista. Ampliamente leída y estudiada, esta obra suele recomendarse a todos aquellos que se encuentren enfrascados en una búsqueda espiritual. Además, al igual que el resto de las piezas literarias del autor, está plagada de simbolismo psicoanalítico.

¿Tenés algún otro clásico alemán para recomendar? Contame en los comentarios :)

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y TwitterJuly 17, 2025

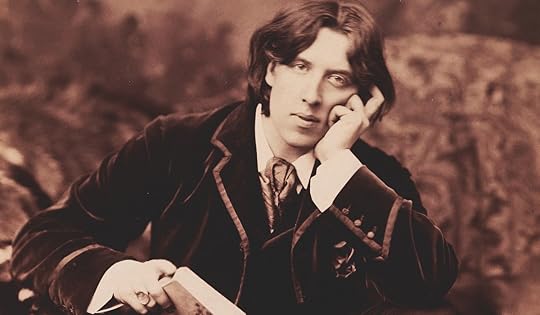

La rebelión estética de Dorian Gray

Oscar Wilde fue uno de esos escritores que buscaban provocar en cada ocasión que se le presentaba, siempre dispuesto a publicar textos disruptivos e innovadores. Nacido en Dublín en 1854, su vida estuvo marcada por igual por el éxito y el escándalo. Estudiante de élite en Oxford, hizo de la ironía y la belleza objetos de culto. Criado en una sociedad rígida y puritana, se atrevió a vivir bajo sus propias normas, actitud que tarde o temprano le costaría tanto su libertad como su vida.

El retrato de Dorian GraySu única novela y, quizás, su obra más conocida -El retrato de Dorian Gray- causó gran escándalo en los círculos literarios victorianos cuando se publicó en 1890. Trata sobre el joven aristócrata que le da nombre, que luego de un trato con un curioso pintor se asegura la eterna juventud a cambio de que su retrato al óleo envejezca en su lugar. A medida que Dorian se entrega a la corrupción en todas sus variantes, la pintura muestra en su rostro ajado la verdadera podredumbre de su alma, mientras que su cuerpo físico no revela signo alguno de envejecimiento.

Como novela gótica, el libro funcionó a la perfección para declamar los preceptos estéticos del autor, pero fue interpretada por la crítica como una glorificación del hedonismo y una condonación de la inmoralidad. Wilde, en realidad, estaba explorando relaciones más complejas: entre la obra del arte y la vida, la belleza y el pecado, la máscara metafórica donde las personas esconden su verdadera identidad, etc. Dorian Gray se transformó así en todo lo opuesto a un villano clásico: se erigió como un símbolo de época del deseo de escapar de las cadenas de la moral rígida y las convenciones opresivas.

La estética como armaCuando Wilde escribió El retrato de Dorian Gray, sabía que estaba colocando una bomba sobre las bases de la moral victoriana. Escondida detrás de sus líneas filosóficas y de su pátina de novela gótica, la obra presentaba una cosmovisión personal donde la belleza constituía una espada afilada que buscaba penetrar el velo de la hipocresía social.

Su atractivo protagonista no era simplemente un joven hermoso, sino un ícono literario: el ideal esteticista llevado hasta sus últimas consecuencias. Su rostro bello -inocente como el de una estatua griega- escondía un alma putrefacta que se deterioraba en secreto, sin que nadie pudiera advertir la decadencia. Como metáfora, buscaba representar la propia vida de su autor: lo que significaba existir en un mundo donde el deseo debía disfrazarse, la belleza justificarse y el arte pedir permiso para florecer bajo acotados estándares preestablecidos.

La insurrección de la bellezaOscar Wilde entendía la subversión mejor que nadie. Todo lo que se refería a su persona era provocador y extravagante. Llevaba una vestimenta excéntrica, hablaba con gestos teatrales y escribía afectada poesía. Todo en él era una puesta en escena. Como escritor, presionando intencionalmente los límites del público, escogió vivir una vida radical desde lo estético. En sus ensayos, defendió la autonomía del arte por sí misma, resaltó lo artificial por sobre lo natural y anheló, por sobre todas las cosas, la libertad individual.

En El retrato de Dorian Gray, la estética fue para él una velada forma de resistencia. Frente a una sociedad que buscaba redimir al individuo a través del sufrimiento, Wilde propuso el placer como único fin de la vida. Lord Henry, el amigo hedonista y sensual, le dice a Dorian que “la única manera de librarse de una tentación es ceder ante ella”. No está allí promoviendo la decadencia gratuita, sino cuestionando la lógica de la represión. La moral impuesta por la época victoriana —patriarcal, religiosa, estricta— encontró en la figura de Dorian un hereje, alguien que adoraba lo bello sin someterse a las lecciones de moral.

El cuerpo como templo paganoEn la creencia más popular del siglo XIX, el cuerpo debía ser un reflejo del alma pura. La Gran Bretaña victoriana había revitalizado el espíritu del puritanismo. El cristianismo promovía entonces una visión medieval: la carne era sospechosa, el deseo debía ser castigado, la belleza física era peligrosa si no servía a propósitos virtuosos. En plena antesala del auge del psicoanálisis, los ingleses veían con gran escepticismo a todo aquel que se entregaba a los placeres de la carne. Dorian Gray vino a desafiar esa lógica. Su cuerpo no era espejo del alma, sino su contradicción, la incorruptibilidad a pesar del pecado. Un ícono pagano que venía a rebatir las convenciones cristianas.

El narcisismo del protagonista puede llegar a leerse como un gesto político. En un mundo donde la fealdad moral se escondía detrás de elegantes trajes de virtud, Wilde creó un personaje que buscaba, por sobre todas las cosas, la verdad en la apariencia física. No porque creía que la belleza representaba una salvación, sino para resaltar la hipocresía de todo aquello que lo rodeaba.

El arte como espejo y máscaraEl retrato creado por Basil Hallward, aquella embrujada obra de arte que envejecía en lugar del protagonista, ha sido interpretada de muchas maneras distintas. Algunos sostienen que representa un castigo sobre el alma de Dorian, un espejo de la corrupción de su espíritu. Sin embargo, el verdadero castigo no es la degradación del retrato, sino la imposibilidad del joven de vivir plenamente.