Roberto Saviano's Blog, page 15

October 22, 2015

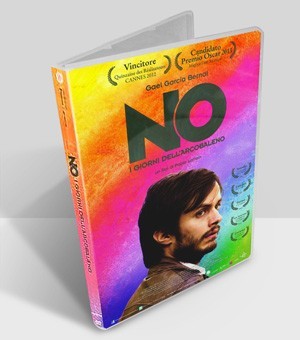

No. I giorni dell’arcobaleno: ne parlai a Servizio Pubblico

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'articolo No. I giorni dell’arcobaleno: ne parlai a Servizio Pubblico sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

No. I giorni dell’arcobaleno. Il difficile compito di parlare all’altro

Nel 1988 Pinochet fu costretto dalla comunità internazionale a fornire una legittimità popolare alla propria dittatura. Il popolo cileno fu chiamato ad esprimersi con un referendum.

Pinochet lo concesse certo di stravincerlo. Per gli oppositori al regime, che portavano addosso gli orrori della persecuzione e vivevano nelle loro famiglie il dramma dei desaparecidos, si prospettava un’occasione impensabile fino a quel momento: aprire gli occhi ai sostenitori della dittatura.

Si aprì un dibattito: fare una campagna dura e pura di denuncia della dittatura o provare a parlare anche a chi aveva sostenuto Pinochet, convincerli che si voleva costruire un Cile diverso, migliore anche per loro.

Era una sfida difficilissima. Significava parlare “agli altri”, all’altra parte del Paese. Non parlare solo a se stessi, ma convincere l’altro. Convincere l’elettore che credeva alla favola, che non vedeva in Pinochet dittatore un criminale.

“No. I giorni dell’arcobaleno” è il bellissimo film di Pablo Larrain che racconta quei giorni. Necessario. È il più importante racconto mai fatto sulla difficoltà politica di trovare un linguaggio diverso per comunicare con l’altra parte, quella che non la pensa come te.

È un film che mi ha dato una grandissima energia. E che mi ha ricordato quanto possa essere dirompente la parola “sogno”. Ne avevo parlato in tv qualche tempo fa.

L'articolo No. I giorni dell’arcobaleno. Il difficile compito di parlare all’altro sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

October 16, 2015

Dal film su Steve Jobs una lezione di storia

Descrivere un’epoca attraverso personalità che hanno determinato profondi cambiamenti è spesso l’unico mezzo per raccontare un mondo, per mettere assieme tasselli di un mosaico altrimenti indecifrabile. Questa descrizione non può essere affidata alla cronaca, troppo veloce, troppo in superficie per tentare un approfondimento; né alla storiografia che ha bisogno di tempo per valutare le fonti, per accettare le versioni ufficiali, per confutare leggende metropolitane. Deve essere l’arte ad assumersi la responsabilità di affrontare le sfumature.

Descrivere un’epoca attraverso personalità che hanno determinato profondi cambiamenti è spesso l’unico mezzo per raccontare un mondo, per mettere assieme tasselli di un mosaico altrimenti indecifrabile. Questa descrizione non può essere affidata alla cronaca, troppo veloce, troppo in superficie per tentare un approfondimento; né alla storiografia che ha bisogno di tempo per valutare le fonti, per accettare le versioni ufficiali, per confutare leggende metropolitane. Deve essere l’arte ad assumersi la responsabilità di affrontare le sfumature.

Seguo le polemiche su “Steve Jobs” il film diretto da Danny Boyle e sceneggiato da Aaron Sorkin e penso a quanto l’Italia avrebbe bisogno di vedersi raccontata attraverso le biografie che pesano sulla sua storia recente, come quella di Gianni Agnelli o di Enzo Ferrari. Racconti che non dovrebbero tenere conto dei desiderata delle famiglie che auspicano panegirici, né delle demonizzazioni dei detrattori. Racconti che non dovrebbero avere alcun obiettivo politicamente orientato, ma dovrebbero stimolare conoscenza e condivisione di una storia con le sue contraddizioni, il suo dolore, la sua forza fiabesca e letale. Una narrazione che finirebbe per coincidere con quella del nostro paese.

Le nostre fiction, anche quando di buon livello, non hanno svolto questa funzione e si sono sempre fermate all’apologia biografica per non urtare la sensibilità delle famiglie o per non gettare ombre sui marchi che rappresentano l’Italia nel mondo. Pensiamo a cosa potrebbe significare raccontare Berlusconi. Raccontarlo davvero, prendendosi magari delle libertà, ma senza finalità politiche. Pensiamo all’affresco dell’Italia che ne verrebbe fuori. Sarebbe un’opera grandiosa e insieme una presa di coscienza. Ma solo uno scrittore con lo spessore di Balzac potrebbe riempire i vuoti della cronaca e restituire i pensieri del dominus di Arcore spogliati dalla volgarità del gossip. E solo un regista che avesse lo sguardo di Francesco Rosi potrebbe rendere tutto questo opera cinematografica.

Intanto ci si interroga, riguardo a “Steve Jobs”, su quanto di vero ci sia nella biografia del creatore di Apple così come Boyle e Sorkin ce la presentano. Ho visto il film e il risultato, secondo me, è dirompente. È un film coraggioso perché è costruito solo attraverso dialoghi e non ha alcuna velleità di ricostruzione storica della vita di Jobs. Ma parte dal racconto delle presentazioni che Jobs faceva dei progetti Apple. Quel profilo snello, il volto sereno di chi ha cambiato la storia, ci accompagna da decenni. Telegiornali di tutto il mondo gli hanno sempre riservato uno spazio importante, ma tutto restava relegato alla cronaca, finanche al gossip. Boyle e Sorkin provano ad approfondire, prendendo come punto di partenza quell’immagine, plastica, che ciascuno di noi conserva nella memoria. Steve Jobs in abito scuro ma informale, viso scarno e occhiali evanescenti, che si muove a passi sicuri, lenti, davanti a platee che pendono dalle sue labbra.

Boyle, negli studi della CNBC, risponde alle accuse di aver inventato citando Stanley Kubrick: «La verità non sta nei fatti ma nella percezione dei fatti». Sottolinea poi la necessità di raccontare gli uomini che hanno cambiato il mondo e dato vita a nuove energie; la necessità di fare documentari, di scrivere biografie e progetti che non siano freddi, a metà tra fiction e non fiction. Opere in cui ci si prende la libertà di umanizzare caratteri che hanno popolato la cronaca per decenni. Di utilizzarli come pretesto per raccontare una fase storica che la storia sarà in grado di ricostruire solo tra qualche decennio.

Il film su Steve Jobs si unisce a progetti biografici diversi ma che hanno le stesse finalità. Mi riferisco alle miniserie come “Carlos” di Olivier Assayas e “Casa Saddam”. Qui il cinema arriva esattamente dove manca la cronaca, dove la cronaca e la saggistica non possono arrivare, dove non riescono a dare un quadro d’insieme, perché non possono focalizzarsi su aspetti umani, che la cronaca a stento sfiora e la storia considera secondari.

Di questo genere di narrazioni abbiamo bisogno come l’aria, perché riempiono un vuoto temporale, prendendo posizione prima che esistano versioni universalmente accettate, e perché costruiscono un affresco e ci danno la possibilità di comprendere il nostro tempo.

Fonte: L’Antitaliano.

L'articolo Dal film su Steve Jobs una lezione di storia sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

October 12, 2015

Così il Nobel della realtà rivoluziona la letteratura

Il Nobel a Svetlana Aleksievic non è solo un riconoscimento a una intellettuale che ha subito la pressione del regime di Lukashenko e che combatte Putin. Il Nobel a Svetlana Aleksievic è una rivoluzione culturale: dopo decenni, viene premiata la narrativa non fiction.

Il Nobel a Svetlana Aleksievic non è solo un riconoscimento a una intellettuale che ha subito la pressione del regime di Lukashenko e che combatte Putin. Il Nobel a Svetlana Aleksievic è una rivoluzione culturale: dopo decenni, viene premiata la narrativa non fiction.

Nel mondo anglofono, o meglio, in quel mondo esatto che parla inglese e che, anche in letteratura, ha come cardine il positivismo protestante, questo Nobel è una specie di terremoto. Lo dimostra bene un articolo di Philip Gourevitch pubblicato sul New Yorker il 9 ottobre 2014 e riproposto in questi giorni dall’autore sul suo profilo Twitter.

Sul New Yorker Gourevitch raccontava chi è e cosa scrive Svetlana Aleksievic, e spiegava quanto rivoluzionario sarebbe stato se il Nobel per la letteratura si fosse finalmente aperto a quella visione del mondo, a quel racconto della realtà che apparentemente sfugge a ogni catalogazione. Quasi una profezia. In molti non ci credevano e pensavano che il Nobel avrebbe continuato a seguire il canone classico premiando la letteratura che o è fiction, altrimenti non è. La questione è di tipo epistemologico e, per argomentare la sua tesi, Gourevitch cita Gay Talese che in un’intervista a The Paris Review disse: “Gli scrittori di non fiction sono cittadini di seconda classe, l’Ellis Island della letteratura. Semplicemente non riusciamo a entrare. E sì, questo mi fa incazzare”.

Ma le parole di Telese cristallizzano la direzione verso cui il mercato letterario tende. Spesso il problema per uno scrittore è costruire un libro che sul mercato possa indossare un’etichetta, che possa stare esattamente in quello scaffale: quanta miopia nella necessità di catalogare la scrittura. “Gli editori e i librai – scrive Gourevitch – sono complici, insieme ad altri custodi del canone, della privazione filistea alla grande scrittura documentaristica, riservando l’etichetta “letteratura”, su copertine e su scaffali, solo alle opere di fiction”.

Librai ed editori partecipano tutti al grande fraintendimento chiamando “letteratura” solo ciò che è pura invenzione e attribuendo alla narrativa che racconta la realtà un ruolo secondario. Personalmente – e sono di parte – credo che valga il contrario e non intendo piegarmi ai dettami del mondo anglosassone che, nella sua quasi totalità, impone la legge dell’ottusa divisione tra fiction e non fiction.

La letteratura e la lettura, così intese, vengono accompagnate da una serie di domande preventive che vivisezionano la scrittura. Cos’è esattamente Svetlana Aleksievic, una giornalista o una scrittrice? È più giornalista o più scrittrice? Che pensano di lei gli altri giornalisti? E gli altri scrittori? È rigorosa nel racconto o si prende delle licenze? Queste domande sono fuorvianti, perché non tengono presente il fine. E il fine è creare un affresco letterario.

Ecco, la non fiction può essere raccontata in questo modo: è un genere letterario che non ha come obiettivo la notizia, ma ha come fine il racconto della verità. Lo scrittore di narrativa non fiction si appresta a lavorare su una verità documentabile ma la affronta con la libertà della poesia. Non crea la cronaca, la usa. Aleksievic racconta prendendo brani ascoltati in stazione; dopo un’intervista esprime la nausea che le ha generato. Non ha paura che le lettere dal fronte che seleziona, che le sue interviste, siano percepite come talmente perfette da sembrare invenzione. Sa che la realtà supera di gran lunga l’immafinazione e accetta di farsene megafono, amplificatore. La sua grandezza sta proprio nel coraggio letterario, non farsi irreggimentare dalla prassi di lavoro che impongono i giornali.

Scegliere la letteratura non fiction, del resto, è una scelta di stile, è la scelta di un percorso. Santa Evita di Tomás Eloy Martínez è il libro che racconta meglio di qualunque altro la storia di Evita Perón, ma non racconta ciò che è incontestabilmente considerato vero. Non è una biografia. Raccoglie fatti, molti, su cui esistono più versioni e sceglie quelle ritenute più veritiere o più funzionali alla narrazione. Potrebbe essere smentito Martínez, e avrebbe come unica possibilità di difesa la credibilità del suo lavoro, cioè della ricerca antropologica.

C’è chi chiede all’arte di non essere più arte. Chi pretende che sia più vera della verità. Più realista della realtà. Come se fosse un gigantesco, e alla fine inutile, pantografo. Questo Nobel va nella direzione opposta, perché non premia solo il coraggio di una dissidente, ma anche e soprattutto il coraggio di una scrittrice che ha scelto un metodo, che con il suo stile letterario ha minacciato il potere.

La verità che ci racconta Svetlana Aleksievic è universale anche se non si può misurare. Ragionando per assurdo, che senso avrebbe avuto allegare a Ragazzi di zinco un dvd con tutte le interviste fatte, nomi e cognomi esatti, per dimostrare che quelle conversazioni erano avvenute proprio come le leggiamo? Ovviamente non avrebbe avuto nessun senso perché al lettore interessa un’altra verità: raccogliere fatti e filtrarli attraverso la riflessione letteraria, la riflessione umana, la cura delle parole. Farli diventare creazione, non cronaca. Gli scrittori di narrativa non fiction sono stati fino a oggi relegati in un limbo di non affidabilità. Svetlana Aleksievic (che era addirittura chiamata spia, perché creduta in Bielorussia una agente della Cia) era liquidata dai colleghi con le solite litanie “tutti ci siamo occupati di Afghanistan”, “tutti abbiamo scritto su Chernobyl”, “non scrive niente che non si sappia già”.

Certo, esistono decine, centinaia di reportage: ma Aleksievic non ha solo raccontato l’Afghanistan o Chernobyl, lei ha creato un Afghanistan e una Chernobyl a più dimensioni, agli antipodi rispetto a quelle che i telegiornali avevano tracciato o che i reportage ci hanno restituito. Ha raccontato quello che stava dentro, sopra e accanto ai fatti, non i fatti, quelli li ha lasciati ai cronisti, a chi ricostruisce la cronaca.

Ha raccontato se stessa e il mondo attraverso quelle vite e quelle morti. Ha raccontato quello che non era visibile ma c’era: le sue sensazioni, i suoi stimoli e le sue congetture anche in mancanza di prove certe. Questo la cronaca non può farlo, ma è dovere della letteratura. Aggiungere realtà al romanzo, sottrarre freddezza alla cronaca, sono l’unica strada che esiste per portare argomenti “sensibili” all’attenzione del lettore.

Truman Capote scrisse: “Ho questa idea di fare un grande e imponente lavoro; dovrebbe essere esattamente come un romanzo, con un’unica differenza: ogni sua parola dovrebbe essere vera, dall’inizio alla fine”. Per Capote oggi sarebbe stato ancora più difficile scrivere e difendere A sangue freddo. Lo hanno massacrato quando è uscito e oggi avrebbero fatto di peggio, perché il peccato capitale di manipolare (che non vuol dire falsificare) la realtà viene visto come un’invasione di campo da parte di chi fa cronaca. Tom Wolfe, teorico del New Journalism, affermava che non basta riportare le parole dei tuoi protagonisti (veri, non di invenzione), ma bisogna costruire il contesto in cui agiscono e parlano. E qui entra in campo la letteratura.

Ma forse c’è una ragione politica per cui la letteratura non fiction è considerata una specie di paria, ed è questa: relegare il racconto del mondo al solo lavoro dei cronisti o della misurabilità della notizia, significa spezzettarlo, isolarlo, in qualche modo debilitarlo. Affrontare invece quello stesso racconto con il metodo narrativo, significa creare un affresco comprensibile, fermare il consumo di notizie e iniziare la digestione dei meccanismi; significa ricomporre il mosaico e parlare a chi quella notizia non la leggerebbe mai, non potrebbe comprenderla se non in un quadro più generale, non la sentirebbe propria. Provate a leggere le pagine di Aleksievic sul tramonto dell’ideologia comunista, sui suicidi di chi ci credeva, e capirete come quelle parole siano salite sulla locomotiva della letteratura e abbiano centrato il punto. Aleksievic si prende la responsabilità di intervenire sulla realtà e non si mette al riparo da essa. E allora non capisco come sia possibile che in Italia, quando si discute sui grandi scrittori viventi, non si parli innanzitutto di Corrado Stajano, di Un eroe borghese e Africo.

Letteratura è Guerre politiche, la prova non fiction di Goffredo Parise superiore a moltissimi altri suoi libri di fiction. Letteratura è Banditi a Orgosolo di Franco Cagnetta, velocemente catalogato come studio antropologico. Letteratura è Un popolo di formiche di Tommaso Fiore che ogni ventenne (del Sud ma anche del Nord) dovrebbe leggere, letteratura è l’inchiesta sulla morte di Francesca Spada in Mistero napoletano di Ermanno Rea, è Il provinciale di Giorgio Bocca. Sto citando libri spesso mai nemmeno pronunciati quando si discute di letteratura italiana eppure ne sono l’aria migliore degli ultimi decenni. Letteratura è il recente Al di là del mare, il racconto con nessun altra prova che i suoi occhi, di Wolfgang Bauer tra i profughi siriani. Come si possono non considerare letteratura Dispacci di Michael Herr o i libri di Kapuscinsky, sistematicamente accusato, in vita e dopo la morte, di “aver inventato”, lui che veniva considerato un reporter e quindi doveva dimostrare le sue verità.

Letteratura è il più bel libro mai scritto sulla fame nel mondo, La fame di Caparros. Tutti gli scrittori che ho citato, prima di questo Nobel, hanno convissuto con lo spettro della perenne diffidenza e tutte le loro teorie sulla non fiction novel e sul New Journalism erano percepite come giustificazioni ex post o stravaganze artistiche.La cosa è accaduta persino con il padre di tutti gli scrittori non fiction Rodolfo Walsh che raccontò nel 1957 con strumento letterario nel suo Operazione Massacro un episodio sconosciuto e violentissimo della repressione militare argentina. La sua denuncia esplose nel mondo proprio per lo stile con cui decise di affrontare il tema.

Anche con il cinema è andata così; i registi Vittorio De Seta e Francesco Rosi sono sempre stati silenziosamente accusati di “manipolare” la verità. Amati quanto relegati nelle retrospettive culturali, ma temuti e fermati quando i loro lavori intervenivano nel dibattito politico. Il caso Mattei oggi sarebbe immobilizzato dalle querele e dall’accusa di infedeltà, eppure è forse il capolavoro che più di ogni altro racconta quello che l’Italia poteva essere nel dopoguerra, e non fu mai.

Questa volta il Nobel è stato coraggioso nel premiare una persona che viene definita saggista, che viene definita giornalista, che viene definita reporter, pur essendo sempre stata una scrittrice. Spero si avveri la profezia di Gourevitch, che un anno fa sul New Yorker aveva scritto: “Non appena sarà abbattuta la barriera non fiction del Nobel, il fatto che sia esistita sembrerà assurdo. “Letteratura” è solo un termine di invenzione per indicare la scrittura”.

L'articolo Così il Nobel della realtà rivoluziona la letteratura sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

October 9, 2015

I processi “mediatici” dell’avvocato Anselmo

Chi il primo ottobre scorso si fosse trovato in tribunale a Napoli, verso le 11 del mattino, avrebbe sentito un boato. Durante l’udienza del processo per l’omicidio di Davide Bifolco – il diciassettenne ucciso dal colpo di pistola sparato da un carabiniere il 5 settembre 2014 al Rione Traiano, durante un inseguimento – che si stava celebrando in quel momento, alla lettura della ordinanza con la quale il giudice ha ordinato alla Procura un supplemento di indagine, chi era in aula ha esultato. Un amico mi ha chiamato in tempo reale, per dirmi quello che stava succedendo: l’euforia per una nuova possibilità in un processo che sembrava già scritto, nonostante alcune incongruenze degne di approfondimento.

Il 19 novembre ci sarà la prossima udienza, ecco perché a me non interessa oggi parlare del processo, ma di un metodo. Il metodo è quello di Fabio Anselmo, di professione avvocato, legale della famiglia Bifolco.

Ci sono tanti modi per fare il proprio lavoro, uno è farlo bene. Così, qualunque cosa facciate, riuscirete a lasciare il segno, a fare scuola. Ma non sarà facile, perché chi fa bene il proprio lavoro spesso finisce nel mirino di chi invece lo fa male. Spesso viene isolato, creduto mitomane, egocentrico, esagerato, soprattutto perché c’è disattenzione e quindi le uniche parole che restano sono quelle dei detrattori. Nell’immediato accade così, ma nel lungo termine, il livore lascia il posto a ciò che, mattone su mattone, si è costruito.

Il 13 settembre 2014, immediatamente dopo l’omicidio Bifolco, Stefano Zurlo sul Giornale scrive un articolo su Fabio Anselmo. Il titolo è “L’avvocato che processa (in tv) i poliziotti”. Poi la parola passa a una vecchia conoscenza, Gianni Tonelli, segretario del Sap (Sindacato autonomo della Polizia): «Quando c’è un poliziotto nei guai, ecco che spunta lui. L’avvocato Fabio Anselmo. È come il prezzemolo. Per Aldrovandi. Per Cucchi. Per Uva».

Il Sap è sempre in prima linea nel difendere poliziotti che hanno commesso crimini nell’esercizio delle proprie funzioni, come con l’applauso agli assassini di Federico Aldrovandi; impossibile dimenticarlo. E, stranamente, non ha speso una parola (mai!) su Roberto Mancini, il poliziotto ucciso da un tumore sviluppato per aver lavorato per anni nella Terra dei fuochi.

Quindi una certezza l’abbiamo, il sindacato ha l’unica funzione di garantire ai poliziotti la serenità che qualunque cosa facciano sarà sempre al loro fianco. E il Sap sempre troverà qualcuno pronto a fargli da megafono. Secondo il Giornale, Anselmo “il processo lo istruisce in tv e sui giornali. Lo dilata e lo distribuisce in pillole all’opinione pubblica”. Ma quello che sembra essere – anche nelle intenzioni del giornalista – un articolo critico, finisce, dando la parola ad Anselmo, col centrare il punto:

«È vero io faccio i processi mediatici. Altrimenti, e questo è stato scritto dai giudici, i miei casi sarebbero o rischierebbero di essere trascurati, dimenticati, archiviati frettolosamente. Sarebbero casi di denegata giustizia […] La verità – insiste lui – è che io soffio sul fuoco dell’opinione pubblica perché il controllo da parte dei cittadini è un parametro fondamentale della giustizia”.

Il controllo dei cittadini è tutto, anzi è un dovere: senza l’attenzione della opinione pubblica, l’amministrazione della giustizia finirebbe per diventare un discorso tra tecnici, mentre a essere in ballo sono i diritti dell’individuo.

Oggi Anselmo rappresenta la famiglia Bifolco, ma il suo nome è legato ai casi Aldrovandi, Cucchi, Uva, Magherini, tutti processi che se non fossero diventati “processi mediatici” avrebbero percorso strade completamente diverse. Tutti processi che finivano per vedere, sul banco degli imputati, non più chi aveva picchiato o premuto il grilletto, ma le vittime e la loro vita, rivoltata come un calzino.

Tutti processi in cui le vittime rischiavano di diventare colpevoli di esserlo. In un’intervista alla Nuova Ferrara, Anselmo dice: “[…] senza processi mediatici, quelli reali poi non si farebbero, nella grande maggioranza dei casi” e sottolinea come ciò che generalmente trova spazio sui media ha contorni differenti rispetto ai casi di cui si occupa come avvocato. Lui li definisce “morti di Stato”, persone che sembrano essere morte perché reiette, meritevoli di morire e che spesso l’opinione pubblica declassa a morti di cui non è necessario curarsi.

Fabio Anselmo è quell’avvocato che, con il proprio lavoro, ha insinuato nella mente di molti un dubbio, il dubbio che al nostro ordinamento manchi qualcosa di fondamentale: il reato di tortura. Perché un poliziotto che salva un cittadino non cancella il reato commesso dal poliziotto che abusa del suo potere. Fabio Anselmo, da anni, sta contribuendo a scrivere, riga per riga, la storia dei diritti civili nel nostro paese. Facendo bene il suo lavoro. Ma questo lo capiremo tra qualche decennio.

Fonte: L’Antitaliano.

L'articolo I processi “mediatici” dell’avvocato Anselmo sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

October 8, 2015

“Se il problema è la parola, lasciamo pure che la Chiesa si tenga il suo matrimonio”

Matrimonio, diritti, amore, laicità. Parole con cui l’Italia non riesce a fare i conti. O meglio: parole che la politica non riesce a mettere d’accordo, mentre la società civile ha le idee chiare da tantissimo tempo e si trova in imbarazzo perché il paese ha leggi non adeguate alle sue esigenze.

Matrimonio, diritti, amore, laicità. Parole con cui l’Italia non riesce a fare i conti. O meglio: parole che la politica non riesce a mettere d’accordo, mentre la società civile ha le idee chiare da tantissimo tempo e si trova in imbarazzo perché il paese ha leggi non adeguate alle sue esigenze.

La scrittrice Simona Vinci nei giorni scorsi si è sposata con il suo compagno, con cui convive da anni e ha un figlio. Subito dopo il matrimonio civile, ha dichiarato di averlo fatto unicamente per tutelare i diritti del bambino, in assenza di una legge sulle unioni di fatto.

La priorità data dal governo alle riforme costituzionali ha messo nuovamente al palo il disegno di legge Cirinnà che potrebbe finalmente sanare il vuoto normativo, in materia di unioni civili, per il quale l’Europa ci ha già sanzionati. Siamo tra gli ultimi paesi europei rimasti a non avere ancora una legge, e si preferisce infiammare ciclicamente le pagine dei giornali con polemiche piuttosto che affrontare quella parte di elettorato cattolico che si teme di perdere.

Simona Vinci avrebbe potuto sposarsi, pur non credendo nel matrimonio né civile né religioso, senza spiegare il perché della decisione sua e del suo compagno. In silenzio, come fanno moltissime coppie che in attesa di una decisione del Parlamento decidono di “capitolare” per tutelare i figli, per assicurarsi la possibilità di prendere decisioni importanti in caso di gravi malattie, per garantirsi una pensione di reversibilità, per accedere a un mutuo. Insomma per avere riconosciuti dei diritti di solidarietà famigliare che dovrebbero essere garantiti senza l’obbligo di contrarre alcun matrimonio. Avrebbe potuto farlo in silenzio e invece ha deciso di rendere pubblico il suo pensiero perché, dice: “si accettano le regole che ci sono, ma non senza discuterle”.

Sul suo profilo Facebook, Simona Vinci ha scritto:

“Ci siamo sposati per tutelare nostro figlio e perché le leggi dello Stato Italiano non garantiscono l’assistenza e la facoltà decisionale della compagna e del compagno di vita in caso di gravi malattie che purtroppo possono capitare a tutti. Per quanto mi riguarda non ho mai avuto il mito del matrimonio romantico e trovo una pagliacciata tutto ciò che ruota attorno ad un contratto.

Dirò di più: penso che una volta per sempre bisognerebbe svincolare questo contratto dall’aspetto ‘sessuale’. Una famiglia non deve per forza essere composta da madre, padre e figli, ma può benissimo essere un patto tra persone (amici, amiche) che condividono oneri, diritti e doveri per scelta e per affetto. Abbiamo optato per la separazione dei beni. La spesa, alla faccia del business dei matrimoni sfarzosi è stata di 16 euro in marca da bollo”.

Ciò che è successo dopo questo post ha del paradossale. Dalle pagine del settimanale diocesano “Bologna 7” un giudice del tribunale ecclesiastico tuona che quel matrimonio è nullo perché “ridurre il matrimonio a un contratto significherebbe adulterarlo” (eccone uno stralcio ripreso da Repubblica).

Ma è proprio per evitare che il matrimonio equivalga a un contratto, a un mero contratto, che da anni si aspettano leggi adeguate a tutela delle coppie di fatto e delle famiglie che da queste unioni nascono, in nome di un legame che trascende i confini delle attuali forme di matrimonio religiose e civili.

Il riconoscimento di diritti alle coppie di fatto non toglie alcun diritto a chi crede nel matrimonio “tradizionale”. Ma l’assenza di una norma, fa sì che continuino a esserci cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Il Governo faccia presto: in materia di diritti civili, sino a ora, solo poche e sconclusionate parole.

L'articolo “Se il problema è la parola, lasciamo pure che la Chiesa si tenga il suo matrimonio” sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

Sgomberi forzati, Rom senza casa per il Giubileo

Ci sono persone a Roma che le istituzioni vorrebbero far sparire come la polvere. Sono le famiglie rom e sinti che vivono ai margini della capitale, in baracche fatiscenti. Eppure quelle baracche sono casa. L’unica per i loro figli.

Ci sono persone a Roma che le istituzioni vorrebbero far sparire come la polvere. Sono le famiglie rom e sinti che vivono ai margini della capitale, in baracche fatiscenti. Eppure quelle baracche sono casa. L’unica per i loro figli.

Dal 13 marzo scorso gli sgomberi forzati di comunità rom a Roma sono triplicati. La data coincide con l’annuncio da parte di Papa Francesco del Giubileo della Misericordia. Il Giubileo inizierà l’8 dicembre e sembra che entro quella data si voglia far pulizia degli insediamenti informali in cui i rom vivono, togliendo il problema dalla vista, ma senza affrontarlo, senza provare a risolverlo.

Perché, come denuncia l’Associazione 21 luglio, che da anni si occupa della difesa dei diritti umanitari fondamentali disconosciuti alle comunità rom, gli sgomberi forzati violano i trattati internazionali e spostano il problema un po’ più in là, di qualche settimana o di qualche chilometro.

Gli sgomberi forzati sono una violazione dei diritti umani, avvengono in disaccordo con le procedure legali, contro la volontà di chi occupa gli alloggi, senza alcuna garanzia formale, senza offrire un’alternativa e lasciando intere famiglie senza tetto.

A farne le spese sono soprattutto i più piccoli, i bambini, che perdono continuamente un riferimento abitativo. Ma sono anche i municipi, le amministrazioni comunali, a cui gli sgomberi costano centinaia di migliaia di euro, denaro che potrebbe essere meglio investito nella ricerca di soluzioni definitive.

Invece si preferisce esacerbare le tensioni, creare muri tra queste comunità e le istituzioni. Innalzare barriere sempre più alte di diffidenza e paura, sentimenti che non hanno mai il pregio di risolvere, ma sempre di complicare situazioni complesse.

Impedire gli sgomberi forzati significa difendere il diritto a un alloggio adeguato, riconosciuto dai trattati internazionali sottoscritti anche dall’Italia. Significa impedire che si violi la legge oltre che la dignità umana.

L’Associazione 21 luglio ha lanciato la petizione #PeccatoCapitale contro quanto sta accadendo.

Io l’ho firmata e vi invito ad approfondire qui le ragioni per cui questo appello è prima di tutto un richiamo al nostro dovere.

L'articolo Sgomberi forzati, Rom senza casa per il Giubileo sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

October 6, 2015

Il baby collaboratore che scuote la ‘ndrangheta

Ha undici anni ed è un testimone di giustizia. Per i magistrati è credibile. Davanti ai giudici, a Reggio Calabria racconta come suo padre organizzava i traffici di droga, partendo dal porto di Gioia Tauro. Come si riempivano i container di polvere bianca e, come veniva decisa e studiata la rotta della cocaina, evitando i controlli.

Ha undici anni ed è un testimone di giustizia. Per i magistrati è credibile. Davanti ai giudici, a Reggio Calabria racconta come suo padre organizzava i traffici di droga, partendo dal porto di Gioia Tauro. Come si riempivano i container di polvere bianca e, come veniva decisa e studiata la rotta della cocaina, evitando i controlli.

Se nasci in una famiglia di ‘ndrangheta non hai sogni, ma un destino. Se sei maschio prima di cominciare a balbettare devi fare a pugni. Non puoi piangere, non puoi correre da tua madre, saresti considerato debole. Devi restare dritto. Duro. A meno di dieci anni inizi a sparare, alla maggiore età sei pronto ad ammazzare. Se sei femmina devi rassettare, partorire, prendere botte, stare zitta, immobile, muta. Non capire, mai. Perché la mafia è un business e si tramanda.

Il più giovane testimone di giustizia che sia stato mai ascoltato da un giudice a Reggio è lucido, preciso, ha visto pistole, droga, ha sentito parlare di “onore”, di “famiglia”. La notizia della sua collaborazione è stata resa pubblica in un’aula di tribunale e riportata prima da un giornale regionale, il Garantista e poi da Repubblica.

Il piccolo con i suoi racconti riempie pagine di verbali ed è stato ascoltato in pubblica udienza davanti al Gup, per il processo “Eclissi” che vede tra gli imputati suo padre, arrestato quasi un anno fa. È stata sua madre a segnare la svolta nella sua vita, lei che per i figli maschi, in terra di ‘ndrangheta, non ha voce, non ha autorevolezza, non ha potere nell’educazione.

Accade in provincia di Reggio Calabria, a San Ferdinando. La mamma del piccolo ha deciso che suo figlio, insieme ad altri due fratelli più piccoli, scappasse via da un destino già segnato. Ora vive lontano dalla Calabria, in una zona protetta. A portare avanti l’indagine è una giovane Pm, Giulia Pantano che ha prima accolto lo sfogo della donna, poi le ricostruzioni di suo figlio.

Al centro dell’inchiesta c’è Gregorio Malvaso, oggi al 41 bis, marito di Anna Lo Bianco, braccio destro dei Bellocco, potentissima famiglia di ‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro. Anna, la madre del bambino, ha saputo, leggendo l’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere il suo uomo, che suo figlio maneggiava armi e confezionava droga. Ed ha alzato la testa, lasciato la sua casa.

Ha abbandonato il suo destino di donna piegata, remissiva. Suo figlio sa più di lei. A undici anni non ha alcun dubbio a ricostruire le dinamiche del clan. Con fermezza dichiara che a San Ferdinando nulla accade senza che i boss vogliano. Racconta di viaggi, di droga venduta dentro e fuori la Calabria e al Pm dice: “Certo che so che cos’è un mafioso. È uno spacciatore, spara, è normale”.

Sua madre, in passato, si è addossata colpe che non aveva, per proteggere il suo uomo. Era incinta quando, durante un blitz dei carabinieri, si è infilata addosso munizioni e droga. L’hanno scoperta. Presa. Ha taciuto. Quando Gregorio Malvaso è stato arrestato ha letto, nell’ordinanza di custodia cautelare, di suo figlio, piccolo ai suoi occhi, pronto all’iniziazione per suo padre. È stato allora che ha deciso di violare il patto di ‘ndrangheta: si è presentata in tribunale. Ora vuole un’altra vita.

È certa Anna Lo Bianco che su quel percorso, già tracciato per il suo primogenito, non c’è che morte e carcere. Accade in Calabria da sempre. Lo racconta nei suoi verbali Luigi Bonaventura, pentito, un tempo braccio armato del potentissimo clan Vrenna-Bonaventura-Ciampà di Crotone: “Sono nato giovane d’onore. Sono stato addestrato da piccolissimo. Sparavo con diversi tipi di armi, già a dieci anni”, disse ai giudici nel 2005, quando si pentì. Bonaventura è uno dei primi ‘ndranghetisti della ‘seconda generazione’ a violare il patto di omertà. Si è fidato di un Pm, Pierpaolo Bruni, oggi Sostituto Procuratore della Dda a Catanzaro. E ai magistrati ha raccontato: “Ho capito che non c’è onore a rubare il futuro ai propri figli, negando loro la possibilità di diventare operaio, magistrato, avvocato o giornalista”.

Uno ‘ndranghetista non può decidere per la sua vita. Uno che è affiliato alla “famiglia” educa i suoi bimbi ad essere prima soldati e poi capi. Insegna loro a sparare. A confondere la parola onore con sopruso. Sono giovani d’onore o sorella d’omertà. Anna Lo Bianco, moglie di Malvaso ha sovvertito l’ordine per lei costituito.

Come Concetta Cacciola, pentita, ammazzata, per mano dei suoi parenti, costretta a ingoiare acido muriatico, colpevole di aver tradito il clan. Come sua cugina Giuseppina Pesce, moglie, nipote e figlia del boss di Rosarno che, per amore dei figli, si pente, ritratta, poi si rialza e continua a sfidare la ‘ndrangheta e spiega: “Ho collaborato per il futuro dei bambini”. La ‘ndrangheta ha una sola legge e il patto è di sangue, di carne. E, a volte, è più potente dell’amore di una madre per i suoi figli, tant’è che i tre bimbi di Giuseppina Pesce hanno patito la fame perché, nonostante siano stati affidati ai parenti, non veniva dato loro da mangiare per ‘l’infamia’ della loro mamma, pentita di ‘ndrangheta.

Nascere in una famiglia mafiosa in Calabria significa non avere futuro se non quello della violenza. È quello che racconta da anni Giuseppina Pesce, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia: i suoi bimbi sono stati costretti a digiunare e il suo piccolo di sette anni, per mesi, è stato preso a cinghiate dal nonno paterno e picchiato, in pubblico, dal cugino di 17 anni, perché “sua madre era un’infame”.

Giuseppina Multari, moglie di Antonio Cacciola, figlio di boss, suicidatosi, collabora con la giustizia dal 2005. È stata segregata in casa per mesi dai suoi suoceri insieme con le tre figlie. Vilipesa e umiliata dopo la morte di suo marito ai ma-gistrati racconta che l’unico posto in cui poteva andare da sola era nel cortile di casa “un pezzettino di terra appartato non c’era nessuno all’infuori degli animali”. E ancora: “C’era una cavalla ed era come se fosse l’unico essere vivente, l’unica persona, meglio di una persona, l’unico a capirmi, parlavo solo con Margherita, la cavalla, perché le altre parole era meglio tenersele dove stavano, perché se una volta azzardavo una parola [. . .] succedeva [. . .] il finimondo”.

Giuseppina Multari segregata in casa è stata salvata da suo padre che ha denunciato ai carabinieri ciò che accadeva a sua figlia. Lei ha tentato il suicidio durante la prigionia, procuratale dai suoceri, una sola volta ha chiesto aiuto a suo fratello, Angelo Multari che da quel giorno è sparito nel nulla. Si teme sia stato ammazzato.

È questo l’onore delle famiglie di ‘ndrangheta, così proteggono i loro figli.

Andreana Illiano

L'articolo Il baby collaboratore che scuote la ‘ndrangheta sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

Il baby pentito che scuote la ‘ndrangheta

Ha undici anni ed è un testimone di giustizia. Per i magistrati è credibile. Davanti ai giudici, a Reggio Calabria racconta come suo padre organizzava i traffici di droga, partendo dal porto di Gioia Tauro. Come si riempivano i container di polvere bianca e, come veniva decisa e studiata la rotta della cocaina, evitando i controlli.

Ha undici anni ed è un testimone di giustizia. Per i magistrati è credibile. Davanti ai giudici, a Reggio Calabria racconta come suo padre organizzava i traffici di droga, partendo dal porto di Gioia Tauro. Come si riempivano i container di polvere bianca e, come veniva decisa e studiata la rotta della cocaina, evitando i controlli.

Se nasci in una famiglia di ‘ndrangheta non hai sogni, ma un destino. Se sei maschio prima di cominciare a balbettare devi fare a pugni. Non puoi piangere, non puoi correre da tua madre, saresti considerato debole. Devi restare dritto. Duro. A meno di dieci anni inizi a sparare, alla maggiore età sei pronto ad ammazzare. Se sei femmina devi rassettare, partorire, prendere botte, stare zitta, immobile, muta. Non capire, mai. Perché la mafia è un business e si tramanda.

Il più giovane testimone di giustizia che sia stato mai ascoltato da un giudice a Reggio è lucido, preciso, ha visto pistole, droga, ha sentito parlare di “onore”, di “famiglia”. La notizia della sua collaborazione è stata resa pubblica in un’aula di tribunale e riportata prima da un giornale regionale, il Garantista e poi da Repubblica.

Il piccolo con i suoi racconti riempie pagine di verbali ed è stato ascoltato in pubblica udienza davanti al Gup, per il processo “Eclissi” che vede tra gli imputati suo padre, arrestato quasi un anno fa. È stata sua madre a segnare la svolta nella sua vita, lei che per i figli maschi, in terra di ‘ndrangheta, non ha voce, non ha autorevolezza, non ha potere nell’educazione.

Accade in provincia di Reggio Calabria, a San Ferdinando. La mamma del piccolo ha deciso che suo figlio, insieme ad altri due fratelli più piccoli, scappasse via da un destino già segnato. Ora vive lontano dalla Calabria, in una zona protetta. A portare avanti l’indagine è una giovane Pm, Giulia Pantano che ha prima accolto lo sfogo della donna, poi le ricostruzioni di suo figlio.

Al centro dell’inchiesta c’è Gregorio Malvaso, oggi al 41 bis, marito di Anna Lo Bianco, braccio destro dei Bellocco, potentissima famiglia di ‘ndrangheta della Piana di Gioia Tauro. Anna, la madre del bambino, ha saputo, leggendo l’ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere il suo uomo, che suo figlio maneggiava armi e confezionava droga. Ed ha alzato la testa, lasciato la sua casa.

Ha abbandonato il suo destino di donna piegata, remissiva. Suo figlio sa più di lei. A undici anni non ha alcun dubbio a ricostruire le dinamiche del clan. Con fermezza dichiara che a San Ferdinando nulla accade senza che i boss vogliano. Racconta di viaggi, di droga venduta dentro e fuori la Calabria e al Pm dice: “Certo che so che cos’è un mafioso. È uno spacciatore, spara, è normale”.

Sua madre, in passato, si è addossata colpe che non aveva, per proteggere il suo uomo. Era incinta quando, durante un blitz dei carabinieri, si è infilata addosso munizioni e droga. L’hanno scoperta. Presa. Ha taciuto. Quando Gregorio Malvaso è stato arrestato ha letto, nell’ordinanza di custodia cautelare, di suo figlio, piccolo ai suoi occhi, pronto all’iniziazione per suo padre. È stato allora che ha deciso di violare il patto di ‘ndrangheta: si è presentata in tribunale. Ora vuole un’altra vita.

È certa Anna Lo Bianco che su quel percorso, già tracciato per il suo primogenito, non c’è che morte e carcere. Accade in Calabria da sempre. Lo racconta nei suoi verbali Luigi Bonaventura, pentito, un tempo braccio armato del potentissimo clan Vrenna-Bonaventura-Ciampà di Crotone: “Sono nato giovane d’onore. Sono stato addestrato da piccolissimo. Sparavo con diversi tipi di armi, già a dieci anni”, disse ai giudici nel 2005, quando si pentì. Bonaventura è uno dei primi ‘ndranghetisti della ‘seconda generazione’ a violare il patto di omertà. Si è fidato di un Pm, Pierpaolo Bruni, oggi Sostituto Procuratore della Dda a Catanzaro. E ai magistrati ha raccontato: “Ho capito che non c’è onore a rubare il futuro ai propri figli, negando loro la possibilità di diventare operaio, magistrato, avvocato o giornalista”.

Uno ‘ndranghetista non può decidere per la sua vita. Uno che è affiliato alla “famiglia” educa i suoi bimbi ad essere prima soldati e poi capi. Insegna loro a sparare. A confondere la parola onore con sopruso. Sono giovani d’onore o sorella d’omertà. Anna Lo Bianco, moglie di Malvaso ha sovvertito l’ordine per lei costituito.

Come Concetta Cacciola, pentita, ammazzata, per mano dei suoi parenti, costretta a ingoiare acido muriatico, colpevole di aver tradito il clan. Come sua cugina Giuseppina Pesce, moglie, nipote e figlia del boss di Rosarno che, per amore dei figli, si pente, ritratta, poi si rialza e continua a sfidare la ‘ndrangheta e spiega: “Ho collaborato per il futuro dei bambini”. La ‘ndrangheta ha una sola legge e il patto è di sangue, di carne. E, a volte, è più potente dell’amore di una madre per i suoi figli, tant’è che i tre bimbi di Giuseppina Pesce hanno patito la fame perché, nonostante siano stati affidati ai parenti, non veniva dato loro da mangiare per ‘l’infamia’ della loro mamma, pentita di ‘ndrangheta.

Nascere in una famiglia mafiosa in Calabria significa non avere futuro se non quello della violenza. È quello che racconta da anni Giuseppina Pesce, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia: i suoi bimbi sono stati costretti a digiunare e il suo piccolo di sette anni, per mesi, è stato preso a cinghiate dal nonno paterno e picchiato, in pubblico, dal cugino di 17 anni, perché “sua madre era un’infame”.

Giuseppina Multari, moglie di Antonio Cacciola, figlio di boss, suicidatosi, collabora con la giustizia dal 2005. È stata segregata in casa per mesi dai suoi suoceri insieme con le tre figlie. Vilipesa e umiliata dopo la morte di suo marito ai ma-gistrati racconta che l’unico posto in cui poteva andare da sola era nel cortile di casa “un pezzettino di terra appartato non c’era nessuno all’infuori degli animali”. E ancora: “C’era una cavalla ed era come se fosse l’unico essere vivente, l’unica persona, meglio di una persona, l’unico a capirmi, parlavo solo con Margherita, la cavalla, perché le altre parole era meglio tenersele dove stavano, perché se una volta azzardavo una parola [. . .] succedeva [. . .] il finimondo”.

Giuseppina Multari segregata in casa è stata salvata da suo padre che ha denunciato ai carabinieri ciò che accadeva a sua figlia. Lei ha tentato il suicidio durante la prigionia, procuratale dai suoceri, una sola volta ha chiesto aiuto a suo fratello, Angelo Multari che da quel giorno è sparito nel nulla. Si teme sia stato ammazzato.

È questo l’onore delle famiglie di ‘ndrangheta, così proteggono i loro figli.

Andreana Illiano

L'articolo Il baby pentito che scuote la ‘ndrangheta sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

October 2, 2015

Se questo è giornalismo

Il giornale locale che aveva insinuato rapporti tra don Diana e il clan dei Casalesi («Don Peppe Diana era un camorrista»), dedicò un articolo al fascino di Nunzio De Falco, boss mandante dell’omicidio don Diana.

Il giornale locale che aveva insinuato rapporti tra don Diana e il clan dei Casalesi («Don Peppe Diana era un camorrista»), dedicò un articolo al fascino di Nunzio De Falco, boss mandante dell’omicidio don Diana.

È il “Corriere di Caserta”, prima pagina del 17 gennaio 2005: «Boss playboy, De Falco re degli sciupafemmine». E poi:

«Casal di Principe (Ce). Non sono belli ma piacciono perché sono boss; è così. Se si dovesse fare una classifica tra i boss playboy della provincia a detenere il primato sono due pluripregiudicati di Casal di Principe non certamente belli come poteva esserlo quello che invece è sempre stato il più affascinante di tutti cioè don Antonio Bardellino. Si tratta di Francesco Piacenti alias Nasone e Nunzio De Falco alias ’o Lupo. Secondo quello che si racconta ha avuto 5 mogli e il secondo 7. Naturalmente ci riferiamo non a rapporti matrimoniali veri e propri ma anche a rapporti duraturi da cui hanno avuto figli. Nunzio De Falco infatti, sembra che avrebbe oltre dodici figli avuti da diverse donne. Ma particolare interessante è un altro: le donne in questione non sono tutte italiane. Una spagnola un’altra inglese un’altra è portoghese. Ogni luogo dove si rifugiavano anche in periodo di latitanza mettevano su famiglia. Come marinai? Quasi […] Non a caso nei loro processi sono state chieste le testimonianze anche di alcune loro donne tutte belle e molto eleganti».

Per aver riprodotto questo articolo con l’indicazione “un giornale locale”, data e titolo, la Corte di Appello di Napoli mi ha condannato per plagio. L’articolo non era firmato; anche se lo fosse stato non avrei indicato il nome del giornalista perché non intendevo metterlo alla gogna, ma mostrare come lavora certa stampa locale che parla del mandante dell’omicidio don Diana come un “boss playboy” che ha avuto 7 donne, non tutte italiane ma «una spagnola un’altra inglese un’altra è portoghese» e «tutte belle e molto eleganti». La Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto fosse plagio, eppure non mi sarei mai sognato di fare mie parole che mi fanno ribrezzo.

Il 25 settembre 2015 l’Ordine dei giornalisti della Campania, il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania e i consiglieri nazionali campani della Fnsi hanno diramato questo comunicato stampa:

«Roberto Saviano, scrittore non-giornalista (non iscritto all’Ordine), continua ad attaccare l’informazione in Campania pur avendo ripetutamente saccheggiato i giornali locali, come dimostrato da una sentenza che ha imposto al suo ex editore di citare “Cronache di Napoli”, fonte delle “notizie” utilizzate per il libro “Gomorra”. Saviano, in sostanza, attacca quella stessa informazione da cui prende a piene mani le notizie. A questo va aggiunto l’ultimo caso di presunto plagio relativo al libro “ZeroZeroZero” dello scrittore non-giornalista, denunciato dalla stampa statunitense. Lo scrittore non-giornalista ribatte descrivendo il suo lavoro come un metodo tra giornalismo e non fiction. “Il mezzo è la cronaca – dice – il fine è la letteratura”. Ma allora il suo è un esercizio abusivo della professione? Saviano eviti generalizzazioni e impari ad avere rispetto dei giornalisti che fanno il proprio dovere, soprattutto quelli della Campania, molti dei quali lavorano nei territori di frontiera a caccia di vere notizie per pochi euro rischiando anche la propria incolumità senza alcuna protezione».

Li conosco, e verso di loro nutro profondo rispetto. Se i giudici avessero condannato uno scrittore meno noto di me, probabilmente chi ha diramato questo comunicato sarebbe insorto urlando alla censura.

E probabilmente avrebbero stigmatizzato chi ha scritto quell’abominevole articolo e la testata che lo ha diffuso (“Corriere di Caserta” che insieme a “Cronache di Napoli” fa parte del Gruppo Libra. Il “Corriere di Caserta” ha licenziato il giornalista Enzo Palmesano su ordine del boss Vincenzo Lubrano. I giornalisti campani dov’erano quando questo accadeva? Palmesano in un’intervista dice: «L’ordine dei giornalisti non si è costituito parte civile con me e quando hanno letto la sentenza in tribunale ero da solo. Il sindacato ugualmente assente»).

Ma poi che definizione triste «un esercizio abusivo della professione». Solo io ricordo chi è stato il grande abusivo del giornalismo campano e come è stato trattato da molti suoi colleghi quando la camorra lo ha ammazzato?

Sono fiero di essere un “non-giornalista” se i giornalisti, cari signori, siete voi.

L'articolo Se questo è giornalismo sembra essere il primo su Roberto Saviano Online.

Roberto Saviano's Blog

- Roberto Saviano's profile

- 1305 followers